| 2019�N4��23���i�j |

| �l���Ă݂�Ɓc�c���������Ƃł� |

|

�@�X���i�j�ɓ��w�����P�N���́A��������A�ꏏ�̏W�c�o�Z������A�w�K��������A���H��H�ׂ��肵�Ă��܂��B�̈�ق�O���E���h�Ŋy�������ɗV��ł��܂��B

�@�o�Z������A�w�K������V��A���H��H�ׂ��肷�邱�Ƃ́A������O�̂��Ƃ�������܂���B

�@�������A�������w�����������炷�ׂĂP�N���͂���Ă��܂��B

�@����́A�悭�l����ƁA���������Ƃł��B

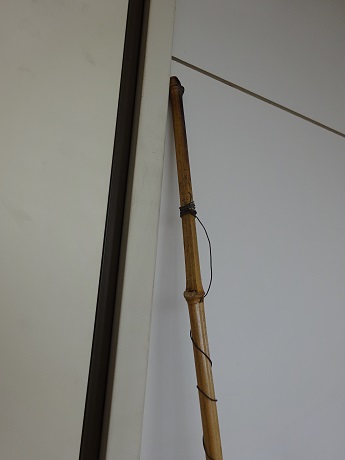

�@�P�O���i���j�́A�ʐ^�̂悤�ɒn��q�ǂ����W�c���Z���o�����܂����B

�@

|

|

|

|

|

| 2019�N4��23���i�j |

| �@1�N���̋��H���P�O���i���j����n�܂�܂��� |

|

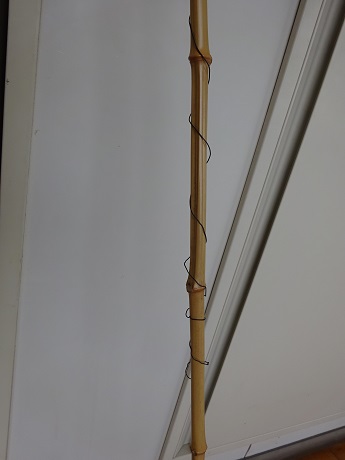

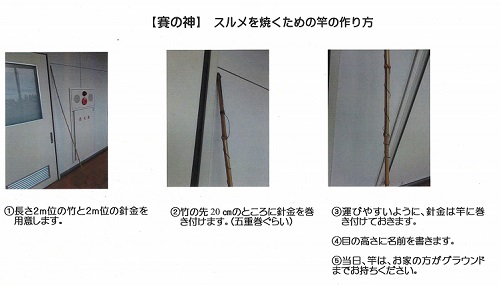

�@�Q�N���ȏ�͂X���i�j����A�P�N�����P�O���i���j���狋�H���n�܂�܂����B

�@�P�N���́A�ʐ^�̂悤�Ɏʐ^�̂悤�ɍŏ��́A�U�N������������`���Ă���Ă��܂��B

�@�U�N���́A��������`���Ă���̂͂������ł����A��������`���Ȃ���u�����̎d���v�������Ă��܂��B���ꂪ�������Ƃ���ł��B�������U�N���ł��B

|

|

|

|

|

| 2019�N4��15���i���j |

| �V�P�N���Q�P���ł� |

|

�@�S���X���i�j�A���w�����s���܂����B�V1�N����21���ł��B���O���Ă��ƁA���C�悭�Ԏ������邱�Ƃ��ł��܂����B

�@���o�̕��X��l��l�́u���߂łƂ��������܂��B�v�Ɂu���肪�Ƃ��������܂��B�v�Ɖ����Ă��܂����B��������ƕ����Ă���1�N���̎p�ł����B

�@

|

|

|

|

|

| 2019�N4��15���i���j |

| �U�N���͂悭�����܂� |

|

�@�S���W���i���j�A�U�N���́A�����̓��w���̏������s���܂����B

�@�Q�O�l�����ꂼ��S���ӏ��ɕ�����āA�ꐶ�����ɏ������s���܂����B

�@�U�N���́A�ƂĂ��悭�����A���̎d�����ƂĂ����J�ł����B

�@�������A�U�N���ł��B

|

|

|

|

|

| 2019�N4��15���i���j |

| �����R�P�N�x���n�܂�܂��� |

|

�@�S���W���i���j�A�����R�P�N�x�̐V�C���A�P�w���n�Ǝ����s���܂����B

�@�R���̐V�����E�����}�����V�C���ł́A�U�N���̑�\�����}�̌��t���q�ׂ܂����B

�@�Ȍ��ɉh�k���w�Z���Љ�A���}���܂����B

�@�n�Ǝ��ł́A���ꂼ��̊w�N��\���A���ӂ\���܂����B

�@���\����p�A�����p�����Ă���ƁA�������h�k���w�Z�̎q�ǂ������ł����B

�@�����X�^�[�g��邱�Ƃ��ł��܂����B

|

|

|

|

|

| 2019�N3��8���i���j |

| �����₳�� |

|

�@�Q���Q�Q���i���j�A�P�N�����u�����₾��v���J���܂����B

�@�P�N���̊w�N�����u�����悤�v����Љ�܂��B

�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@��

�@�����́A��������̂��q����ő���킢�ł��B�P�N���́A���q����ɐ������鐺��͂��邱�Ƃɋ�J���Ă��܂����B���̒��ŁA�P�N���̂��ɋ߂Â��A�����X���ĕ�����w�N�̎p������܂����B����ȗD�����ɏ������A�����A�������I���A�I���W�i���������ꏏ�Ɋy���ނ��Ƃ��ł��܂����B�u�������낢�������l�����ˁB�v�Ɛ����������āA�Ƃ��Ă����ł����P�N���ł����B

|

|

|

|

|

| 2019�N3��6���i���j |

| �݂��q���H |

|

�@�Q���Q�O���i���j�A�c����ǂŋ��H��H�ׂ�݂��q���H���s���܂����B

�@���H��H�ׂȂ���A�U�N���ւ̃��b�Z�[�W����������A�U�N������̃��b�Z�[�W����������ƁA�S���܂鎞�Ԃł����B

�@�������̂Ƃ��̂P�N���̐����ɋ�������A���S�����肵�����Ƃ�`���Ă��ꂽ�U�N�������܂����B

�@�P�N�ԁA�l�X�Ȃ������̒��ŁA�W��[�߂Ă������Ƃ��悭������܂����B

|

|

|

|

|

| 2019�N3��6���i���j |

| �u��o�̌��t�v�̗��K�n�܂��Ă܂� |

|

|

|

| 2019�N3��1���i���j |

| �_���X�u�t�D�r�D�`�D�v |

|

�@�Q���P�T���i���j�A�R��ڂ̃_���X�u�t�D�r�D�`�D�v�ł����B

�@�����Ă������鍲���搶���y�������ł������A�x��q�ǂ��B���y�������ł����B

�@�x��ꏊ���ړ�����Ȃǂ̕ω�������A�y�����P���Ԃł����B

|

|

|

|

|

| 2019�N3��1���i���j |

| �S�N�����ψ������ |

|

|

|

| 2019�N2��18���i���j |

| �d����ʂ��Ď��̊w�N�̗͂� |

|

�@�Q���P�R���i���j�A�R�C�S�N����Ấu�U�N�����肪�Ƃ��C�x���g�v���s���܂����B

�@�S�N���̊w�N�����u�J���t���v����Љ�܂��B

�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@��

�@�S�N���ƂR�N����\�����͂��āu�U�N���Ɋ��ӂ�`���邽�߂ɂ͂ǂ�ȗV�т���������̂��v�u�U�N������Ԃ��߂ɂǂ�ȏ�������������̂��v�ƌ������Ƃ��l���Ȃ��珀�������Ă��܂����B

�@�U�N�����肪�Ƃ��C�x���g�̋M���i�������s�����U�l�ł��B�i�ʐ^��j�Q�T�Ԃقǂ����Ȃ������������Ԃł������A�قƂ�ǖ����A���x�݂̎��Ԃ��g���ď�����ł����킹���s���Ă��܂����B�U�N���̂��Ƃ��l���A�R�N�����d�����₷���悤�ɂǂ��܂Ŏd�������Ă������ȂǁA����l���ď�����i�߂邱�Ƃ��ł��܂����B

�@����́A���ҏ��n���ɂ������Ƃ��̎ʐ^�ł��B�i�ʐ^���j���J�ȕ����A���ꂢ�ȊG��`���ĂU�N�����u�V�тɍs�������v�Ǝv���Ă��炦��悤�Ɋ撣���č��܂����B

�@�U�N�������ɓn���ɍs���̂��h�L�h�L�ł����B�U�N��������������Ă��ꂽ�̂Ŏv�킸�݂����ڂ�Ă��܂��B

�@�C�x���g�����͂U�N�����R�N�����S�N�����݂�ȂŊy������Ȃ��S�����܂����B�T���Ԃ��R���s�����̂ŁA��̂Ƃ��ɂ̓w�g�w�g�ɂȂ��Ă��܂��q������قǂł����B

�@�R�E�S�E�U�N�����y�������Ԃ��߂������̂����肪�Ƃ��C�x���g�W���撣���Čv������Ă������炱���ł��B�N���̂��߂ɓ������Ƃ̊y�������肪�����w�Ԃ��Ƃ��ł����U�N�����肪�Ƃ��C�x���g�ł����B

�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@��

�@�u�J���t���v��ǂނƁA���̂Ƃ��낪�����Ȃ��Ǝv���܂����B

���@�u�U�N���Ɋ��ӂ�`���邽�߂ɂ́c�v�u�U�N������Ԃ��߂ɂǂ�ȏ������c�v�Ƃ������Ƃ��l���c

���@�Q�T�Ԃقǂ����Ȃ������������Ԃł������A�قƂ�ǖ����A���x�݂̎��Ԃ��g���āc

���@�U�N���̂��Ƃ��l���A�R�N�����d�������₷���悤�Ɂc

���@�N���̂��߂ɓ������Ƃ̊y�������肪�����w�Ԃ��Ƃ��ł����c

�@�S���ɂȂ�������Ƃ����āA���R�Ɏ��̊w�N�̗͂��g�ɕt���킯�ł͂���܂���B

�@�S�N���́A�O�q�̂悤�Ɂu�U�N�����肪�Ƃ��C�x���g�v���v�悵����A���k������A���s�����肷�邱�Ƃ�ʂ��āA�͂�t���܂����B

�@�܂��A�S�N���̉ƒ�w�K�J�[�h�ɂ́A�u�T�N���ւ̂����Ձv�Ə�����Ă��܂����B�ƒ�w�K�����邱�Ƃ�ʂ��āA�T�N���ɂӂ��킵���͂�g�ɕt���Ă����Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B

�@�S�N�������ł͂���܂���B�ǂ̊w�N�ł��A���̊w�N�����Ă̊������s���Ă��܂��B

|

|

|

|

|

| 2019�N2��18���i���j |

| �Q�N������P�N���ցF���b�g���� |

|

|

|

| 2019�N2��14���i�j |

| �ދ��Ǝv���钆����y���݂��т� |

|

|

|

| 2019�N2��13���i���j |

| �u���f�B�A�̑���ɓǏ������܂��v |

|

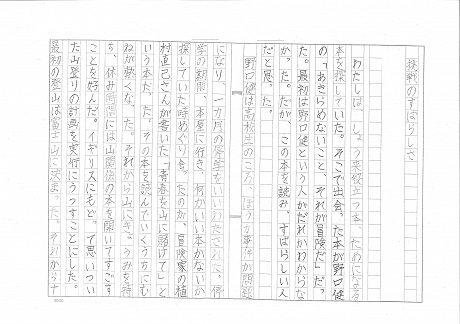

�@�T�N���̊w�N�����u���炫��v�Ɏ��̂悤�ɏ����Ă���܂����B

�@�@�@���@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@��

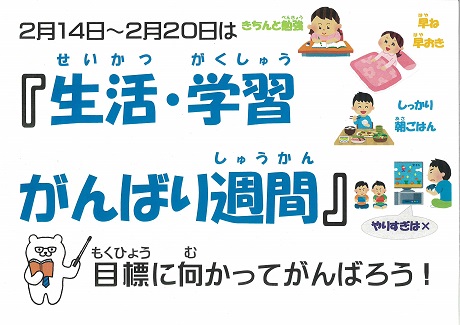

�@�������w���Ŏ��g�ސ����E�w�K�����T�Ԃ��Q���P�S���i�j����n�܂�܂��B

�T�N���̉ۑ�́A�A�Q�����ƃ��f�B�A���Ԃł��B�ǂ�Ȏ��g�݂ɂ��邩�A�q�ǂ��������猩���Ă��炢�܂����B

�u���f�B�A�̑���ɓǏ������܂��v�u�Q�[������Ȃ��ĉ^���������܂��v�q�ǂ������̎�g�ɂ͂��Ƃ��܂����B

��l���q�ǂ������f�B�A�ɖ����̍��A�������Y���𐮂��邾���łȂ��A���f�B�A�ɗ��炸�������y�������Ƃ���p�����f�G�ł��B

�������̕�������T�|�[�g�����肢���܂��B

�@�@�@���@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@��

|

|

|

|

|

| 2019�N2��12���i�j |

| ���x�݂Ɂu�t�D�r�D�`�D�v |

|

�@���x�݁A�Q�N�����b�c�ʼn��y�𗬂��A�������������Łu�t�D�r�D�`�D�v��x���Ă��܂����B

�@�y�������ɉ��x������Ă��܂����B

|

|

|

|

|

| 2019�N2��12���i�j |

| �Q���Ȃ̂ɊO�� |

|

�@�Q���U���i���j�A�������V�C�ł����B

�@���x�݁A�ʐ^�̂悤�ɊO�Ŗ싅�A�T�b�J�[�ŗV�Ԏq�ǂ����������܂����B

�@�T�b�J�[�́A�Q�N���U�N���ł���Ă��܂����B

�@��N�Ƃ͑�Ⴂ�̒��x�݂ł������B

|

|

|

|

|

| 2019�N2��12���i�j |

| ���o���h������ |

|

�@�q�ǂ������͌f�������悭���Ă��܂��B

�@�f�������ς��Ǝq�ǂ������͂����ɋC�t���܂��B

�@�܂��A�f�����́A�q�ǂ������̊w�K�ɑ傫���𗧂��܂��B

�@�f�������q�ǂ������̎��o���h�����邩��ł��B

|

|

|

|

|

| 2019�N2��8���i���j |

| �ψ����ÂŁ@���̂Q�c�����ψ��� |

|

�@�����ψ���́u���肪�Ƃ��J�[�h�v�̊����s���Ă��܂��B

�@�F�B�̂����Ƃ���₵�Ă�����Ă��ꂵ�����ƁA�܂��A�������Ȃ��Ǝv�����Ƃ��u���肪�Ƃ��J�[�h�v�ɏ����܂��B

�@��������A�ʐ^�̂悤�ɗp�ӂ���Ă���|�X�g�ɓ���܂��B�����w�N�����łȂ��A�يw�N�̗F�B�ɂ�������Ă��܂��B

�@�����ꂽ�F�B�ւ̃��b�Z�[�W�́A���H�̂Ƃ��ɕ�������܂��B

�@�������Ƃ�����������C������܂��B�����Ȃ��Ǝv���܂��B

�@

|

|

|

|

|

| 2019�N2��8���i���j |

| �ψ����ÂŁc���N�ψ��� |

|

�@�h�k���w�Z�ɂ͂T�̈ψ������܂��B

�@5�A�U�N���̎q�ǂ������́A���ꂼ��̈ψ���ŁA�w�Z�̂������̎d���S���čs���Ă��܂��B

�@�܂��A�w�Z���y�����Ȃ�悤�ɁA�݂�Ȃ����悭�Ȃ�悤�ɗl�X�Ȋ����l�����s���Ă��܂��B

�@��T�A���N�ψ���́A�u�����N�C�Y�����[�v���s���܂����B

�@�ʐ^�̂悤�ɍZ�ɂ̂��������ɃN�C�Y���p�ӂ���Ă��āA���N�Ɋւ���N�C�Y�������Ȃ���A��������Ă��܂����B

�@�u�N�C�Y+�����v���Ƃ��y�������ł����B

�@�y�������N�ɂ��čl������w��ł��܂����B

|

|

|

|

|

| 2019�N2��7���i�j |

| ����V�сc�����ɓy�������� |

|

�@�Q���P���i���j�A�v���Ԃ�ɐς�������̏�łP�N��������V�т����Ă��܂����B

�@�������A�����Ă���ƁA�ʐ^�̂悤�ɂ����ɓy�������Ă��܂����B

�@����ł��A�P�N���͊y�������ł����B

|

|

|

|

|

| 2019�N2��7���i�j |

| ���x�݂͂��낢��@���̂Q |

|

�@���x�݁A�w�K���[���̌�둤�ł��܁A�g�����v�̐_�o������y����ł���q�ǂ����������܂����B�B

|

|

|

|

|

| 2019�N2��5���i�j |

| ���x�݂͂��낢�� |

|

�@���x�݁A�q�ǂ������͂��낢��ȉ߂������A�V�т��y����ł��܂��B

�@���̓��͓V�C���悭�A����ɂ͐���������̂ŁA�ʐ^�̂悤�Ȏp������܂����B

|

|

|

|

|

| 2019�N2��5���i�j |

| �t�D�r�D�`�D |

|

�@���N�x���S�Z�_���X���n�܂�܂����B

�@�P���Q�X���i�j�A�R�P���i�j�Ɏ��{���܂����B�i�Q���P�T���i���j��3��ڂł��j

�@�w���҂͍����搶�ł��B

�@�����搶�́A�w�����Ȃ���u�����ˁv�u�����������ˁv�u�����v�u�����o�����́v�ƁA�q�ǂ��������ƂĂ��悭�ق߂Ă��������܂����B

�@�ق߂���ƁA�q�ǂ������͂����Ƃ��C�ɂȂ�܂��B

�@�ق߂���ƁA�q�ǂ������͏Ί�ɂȂ�܂��B

�@�ق߂���ƁA�_���X���y�����Ȃ�܂��B

|

|

|

|

|

| 2019�N2��1���i���j |

| �݂�Ȃ��W�܂邱�ƂɈӖ������� |

|

�@��N�x�͑��A�C���t���G���U���̗��s�ŐV�N�̏W���͒��~�������܂����B

�@�����l�ŁA���N�x�͎��{���邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�㉇��̋g�c���炳���̐_�̗R���������b���������܂����B�n��̑厖�ȍs���̈�ł��B

�@

�@�����̐_�A���̂��̂̈Ӗ��́A��������Ȃ̂ł����A���̂悤�ɂ�������̐l���ЂƂ̍s���ŏW�܂邱�Ƃ́A���ꂾ���ňӖ�������Ǝv���Ă��܂��B�q�ǂ������B����̊F�l�A�c����̊F�l�A�����Ēn��̊F�l�B�R����ɂ킽��l�����̂悤�ɏW�܂邱�Ƃ́A���ꂾ���ňӖ������邱�Ƃł��B���̂悤�ɂ�������̐l���W�܂邱�Ƃ��ł���n��́A�u�n��̗́v������Ǝv���Ă��܂��B

�@�q�ǂ������́A��������ďW�܂钆�Ŏ��R�Ɗw�Ԃ��Ƃ������L��܂��B�������A��������l���w�т܂��B

|

|

|

|

|

| 2019�N2��1���i���j |

| �����̒��̏����F���ɂƂ����� |

|

�@�P���Q�V���i���j�͊w�K�Q�ρA�V�N�̏W���i�����̐_�j�ł����B

�@���N�x�́A�S�ؒn��̕ی�҂̕���������S�����܂����B

�@�P�O���̒|��A�P���̒|�̓��Â���ƁA�����܂ŏ�����i�߂Ă��܂����B

�@�Q�V���i���j�́A������T�N���ƂT�N���̕ی�҂ō�����u�Ƃv�������܂����B

�@�S�ؒn��̕ی�҂̊F�l�A�T�N���A�T�N���̕ی�҂̊F�l�A���肪�Ƃ��������܂����B

|

|

|

|

|

| 2019�N1��30���i���j |

| �P���̓ǂݕ����� |

|

�@�������ĎR����A�Z������P���Q�T���i���j�ɓǂݕ����������Ă��������܂����B

�@���x�݂ł������A��������̎q�ǂ��������Q�����܂����B

�@����l�Ƃ��A�q�ǂ������̂��Ƃ��l���Ė{��I��ł��������܂��B

�@���N���p�����ēǂݕ����������Ă�����Ă��܂�����A�����{��ǂݕ��������Ă��炤���Ƃ�����܂��B�q�ǂ������́A�����{�����ł��܂��B�����{�ł��y�����̂��Ǝv���܂��B

|

|

|

|

|

| 2019�N1��29���i�j |

| �a�m�ܒ������̏o�� |

|

�@�Q�T���i���j�͋��H�T�ԍŏI���ł����B

�@�u��������v�ɂ͎��̂悤�ɏ����Ă���܂����B

�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@��

�@��������ȍ~�́A���m������������������A���m��������m�����X����������܂����B�����������ɂ́A�ƒ�����̗��������L�܂�A���m�������A�����W���ĉƒ뗿���Ɏ����ꂽ�u�a�m�ܒ������v�����������悤�ɂȂ�܂����B�����̋��H�ł́A�n���o�[�O�ɓ��{�̓����������������n���o�[�O�□�X�Ȃǂ̒��������g�����a���V�`���[���o�ꂵ�܂��B

�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@��

�@���H�T�Ԃ͐�T�ŏI���܂����A�ƒ�ł��u�H�v�ɂ��ĂƂ��ǂ��A�b��ɂ��Ă���������Ƃ��肪�����ł��B

|

|

|

|

|

| 2019�N1��29���i�j |

| �u�y�[�W�̂߂��鉹�������Ȃ����E�v�@�������ł��傤�� |

|

�@�ؗj���A���j���A��������̎q�ǂ��������}�����Ŗ{����Ă��܂��B

�@�h�k���w�Z�ł́A�u�T���Ǐ��v�Ɏ��g��ł��܂��B

�@�����́A�܂Ƃ܂������Ԃ�Ǐ��̎��ԂƂ��Ď��Ȃ��q�ǂ��������A�T���͓Ǐ��̎��Ԃ�����悤�ł��B���A�q�ǂ������������œǏ����Ă���Ƃ��A�܂�������������܂���B�Ƃ��ǂ���������̂́A�{�̃y�[�W���߂���Ƃ��̉����炢�ł��B�ƒ�ł��A�u�y�[�W�̂߂��鉹�������Ȃ����E�v�������ł����H���Ƒ����ꏏ�Ɂu�y�[�W�̂߂��鉹�������Ȃ����E�v���y����ł݂܂��B

�@

|

|

|

|

|

| 2019�N1��25���i���j |

| �V�P�N���Ƃ̌𗬉�F���������ȕ��͋C�ɂ܂�� |

|

�@�P���Q�R���i���j�A���N�x���w����V�P�N�������҂��Ă̌𗬉���s���܂����B

�@�P�N�����l���A�H�v���āA���}�̋C������`���܂����B�P�N���̊w�������u�����悤�v����Љ�܂��B

�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@��

�@���w�Z�̂P���̗l�q���Љ�Ȃ���A�u�ł���悤�ɂȂ������Ɓv�\������܂����B�����݂̂Ȃ����ł���l�q�����āA�P�N�����喞�����Ă��܂����B�V�P�N�������w���Ă���̂��҂��������ł��B�Q�V���̎��ƎQ�ςł��������e�\���܂��B������҂��I�I

�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@��

�@���̓o�Z��̃����h�Z�����狳�ȏ������o�����̎x�x����n�܂�܂����B�e���Ȃ̊w�K�����Ăł���悤�ɂȂ������Ƃ̔��\��������A�������肵�Ă���ƁA�P�N���̐����̑f���炵����������܂����B�P�N���̐������ƂĂ����ꂵ���̂ł����A���́A���̂��Ƃ��ƂĂ����ꂵ���A�����Ȃ��Ǝv���܂����B

�@����́A�q�ǂ��������u�����v�u�t�@�C�g�v���A�������鐺�����R�Əo�Ă������Ƃł��B

�@���̎x�x�S���̂P�N�����u�P���ԂŒ��̎x�x�����܂��B�v�ƌ����Ďn�߁A�P�����߂Â��ƁA���R�Ƒ��̂P�N�����牞���̐����o�Ă��܂����B�꒵�т�����Ă����Ƃ��������ł��B���������ȕ��͋C�ɂ܂ꂽ�����ł����B

�@�܂��A�q�ǂ��������i�߂�����������肵�Ă����̂ł����A���̌��e�́A�P�N���̎q�ǂ��������g�̎�ŏ��������̂ł����B��������ꂵ���Ȃ�A�����Ȃ��Ǝv���܂����B

|

|

|

|

|

| 2019�N1��24���i�j |

| ���ӂ̋C������`���� |

|

|

|

| 2019�N1��24���i�j |

| �n���̓��ƌ��N���� |

|

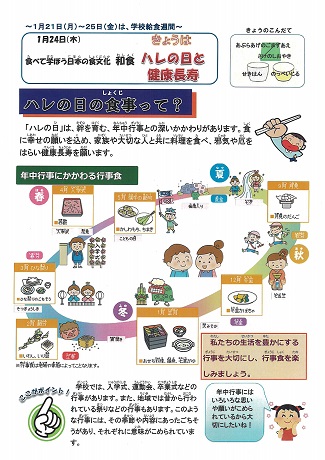

�@�����̋��H�́u��������v�ɂ͎��̂悤�ɏ�����Ă��܂����B

�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@��

�@�n���̓��Ƃ́A�����Ȃǂ̔N���s����A�a���A���l�A�����Ȃǂ̐l���̐ߖڂ̂��j�����̂��Ƃ������܂��B�n���̓��ɂ́A�Ƒ����Ȑl�ƂƂ��ɗ�����H�ׂĐH�ׂāA�C�����͂炢�A���N�������肢�܂��B�����̋��H�A���z�n���ł́A�������Ղɂ͌������Ȃ��̂��؏`��ԔтȂǂ̃n���̓����\���闿�������낦�܂����B

|

|

|

|

|

| 2019�N1��23���i���j |

| �n�搫�Ɛ�l�̒m�b |

|

�@�����̋��H�́u��������v�ɂ͎��̂悤�ɏ�����Ă��܂����B

�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@��

�@��k�ɍג����A�n����C�e�n�ňقȂ���{�́A�n�悲�Ƃɑ��l�ȐH���������B���܂����B�܂��A���R�̗͂Ȃǂ𗘗p���A�����≖���i�Ȃǂ����A�H�i�̕ۑ��������߂�m�b������ɂ��p����Ă��܂��B�����̂������Ɏg���Ă�����n�͊����A�`�Ɏg���Ă���̍ؒЂ��͉����ŕۑ����Ԃ��̂������̂ł��B

|

|

|

|

|

| 2019�N1��23���i���j |

| �ܐF�S�l��� |

|

�@�S�N���̍���̋��ȏ��Ɂu�S�l���v�����ނƂ��čڂ��Ă��܂��B

�@�J���^�̌`�ő����̐l�ɐe���܂�Ă��܂��̂ŁA�S�N�������ۂɕS�l��������Ă��܂����B

�@�������A�S�����J���^�Ƃ��Ă��ɂ́A���Ȃ莞�Ԃ�������܂��B

�@

�@�S�N���́u�ܐF�S�l���v�Ɏ��g�݂܂����B�S�l���̕S����Q�O�T�F�ɂ킯�A�P��̎����𐔕��łł���悤�ɂ������̂ł��B

�@�Q�O�ɂ��邱�ƂŁA�o���邱�Ƃɑ����R������܂��B

�@�P�X�X�O�N�����珬�E���w�Z�ɍL����n�߁A�u���������v�̈�ɂȂ����܂��B

�@

|

|

|

|

|

| 2019�N1��22���i�j |

| �L�x�Ȑ��ƒ����Z�p |

|

�@�����̋��H�́u��������v�ɂ͎��̂悤�ɏ�����Ă��܂����B

�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@��

�@���{�ł͌b�݂̉J�������Ղ�ƍ~��A�����Ƃ��Ďg���鐅���L�x�ł��B

�@�~�l��������]��܂܂Ȃ��܂�₩�Ȑ����̓�́u�����v��p�����a�H���x���Ă��܂��B

�@�����Â���␆�сA��̂��������A����A䥂ł����̂����߂�ȂǁA���𑽂��g�����{�̒����Z�p�͐��E�I�Ɍ��Ă��������Ƃ����Ă��܂��B

|

|

|

|

|

| 2019�N1��22���i�j |

| ��������قł��N���ƌ𗬊��� |

|

|

|

| 2019�N1��22���i�j |

| �w�Z���H�T�Ԃ��n�܂�܂��� |

|

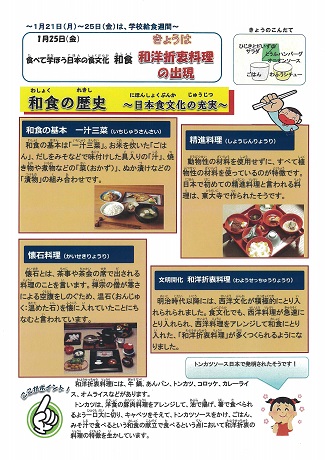

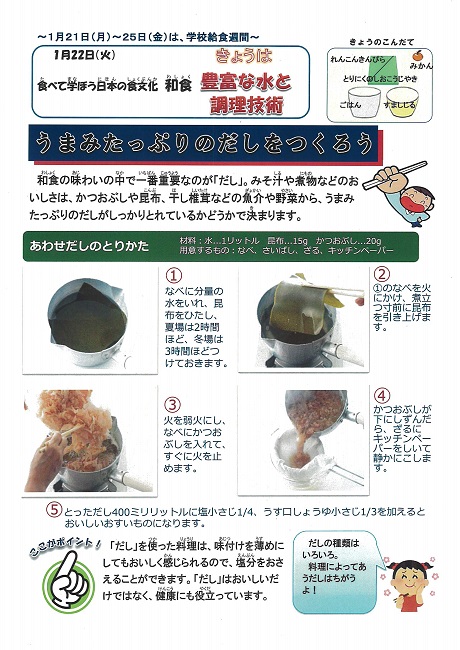

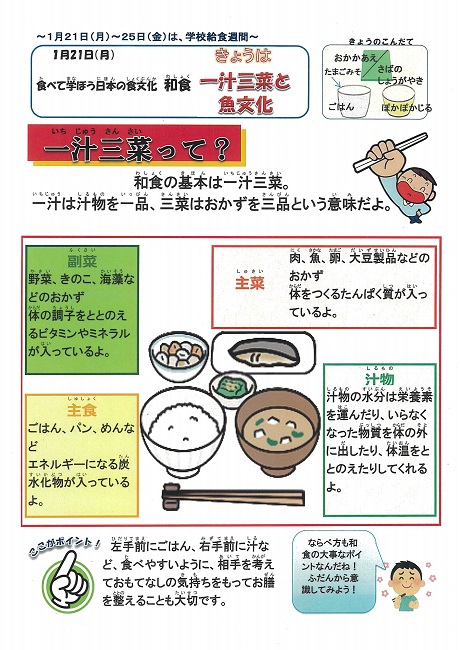

�@�������A�w�Z���H�T�Ԃ��n�܂�܂����B

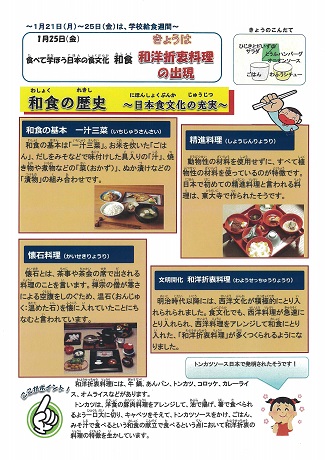

�@���N�̃e�[�}�́u�H�ׂĊw�ڂ����{�̐H�����@�a�H�v�ł��B

�@����́u��`�O�Ƌ������v�ł����B���j���[�͎��̂Ƃ���ł��B

�@���@����

�@���@���܂����X

�@���@���̂��傤���Ă�

�@���@���Ђ���

�@���@�ۂ��ۂ��`

|

|

|

|

|

| 2019�N1��22���i�j |

| �悭�V�ׁ@���̂R |

|

�@���x�݁A�q�ǂ������͂��낢��ȗV�т����Ă��܂��B

�@�V�тł�����A��l�ł͂���܂���B

�@�ʐ^�̂悤�ɁA�|�n�A�꒵�т͈�l�ŗV��ł���悤�Ɍ����܂����A�����ł͂���܂���B

�@��l��l���݂��Ɏh���������Ă��܂��B

�@������������A�A�h�o�C�X������A����������A���낢��ł��B

�@

�@����ɁA�����悤�ɗV��ł���l�����邩��y�����̂ł��B

�@����ɁA�ꐶ��������Ă���l�����邩��y�����̂ł��B

�@

�@��l��������ł��Ȃ����Ƃ��A�ꏏ�ɂ��l�����邩��ł��邱�Ƃ�����܂��B

�@�ꏏ�ɂ��l�����邩��A�y�����̂ł��B

�@�h�k���w�Z�́A����ȗV�т̏ꂪ���낢��ȂƂ���ɂł��܂��B�@

|

|

|

|

|

| 2019�N1��21���i���j |

| ����߂��Ă����߂̊Ƃ̂���� |

|

|

|

| 2019�N1��21���i���j |

| �V�N�̏W���̓��Â��� |

| �@�P���P�X���i�y�j���N�x�́A�S�ؒn��̂̕ی�҂̊F����A�o�s�`�O���̊F����Q�����Ă��������A�V�N�̏W���̂��߂̓�������܂����B��������̍�Ƃł������A��������̕�����Q�����Ă��������A�X�����炢�ɂ́A�������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B |

|

|

|

|

| 2019�N1��18���i���j |

| �u�ȂC�t�v�i�i�`�ɂ������슗�L�j�ɍڂ�܂��� |

|

�@�i�`�ɂ������슗�̍L�u�ȂC�t�v�̂P�����ɂP�Q���Ɏ��{�����A�P�C�Q�N���̃T�c�}�C���p�[�e�B�̗l�q���ڂ�܂����B

|

|

|

|

|

| 2019�N1��18���i���j |

| �{��H�ׂ悤���� |

|

�@�P���P�W���i���j�A�����̋��H�́u�{��H�ׂ悤�����v�ł����B�������u�P�X���v�́u�H��̓��v�ł��B�����́A�P�X�������x�݂ł��̂ŁA�P�W�����u�H��̓��v�����ł����B

�@���j���[�͎��̂Ƃ���ł��B

�@���@����

�@���@�����̂��ܖ��X��

�@���@�u������

�@���@����

�@���@�~���N�f�U�[�g

�@�u��������v�ɂ͎��̂悤�ɏ�����Ă��܂����B

�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�����P�X���͐H��̓��ł��B�����̋��H�Ŏg���Ă���n���Y�̖�́A�J�u�ƃL���x�c�ł��B�܂��A�����������Y�ł��B�����̎O���Y�̖�́A���H�����ɏ����Ă���̂ŁA�F����悭���Ă��������B�����āA�����̏Z��ł���n��ł͂ǂ�Ȃ��̂��Ƃ��̂��m���Ă��������ˁB

�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@��

�@

�@�P���Q�P���i���j�A���T���狋�H�T�Ԃ��n�܂�܂��B���N�x�̃e�[�}�́A�u�H�ׂĊw�ڂ����{�̐H�����`�a�H�`�v�ł��B

�@�Q�O�P�R�N�P�Q���A���{�́u�a�H�v�����l�X�R���`������Y�ɓo�^����܂����B�a�H�̂S�̓������F�߂�ꂽ����ł��B

�@�@�@���l�ŐV�N�ȐH�ނƑf�ނ̖��킢�����p

�@�A�@�o�����X�悭�A���N�I�ȐH����

�@�B�@���R�̔������ƕ\��

�@�C�@�N���s���Ƃ̂������

�@����́A�������̂��̂̕]���ł͂���܂���B

�@�Ⴆ�A����́u�����������v�́A�������̐�����`���Ɩ��ڂɂ�������Ă�����̂ł���A�H�����Ƃ����ׂ����̂��Ǝv���܂��B

|

|

|

|

|

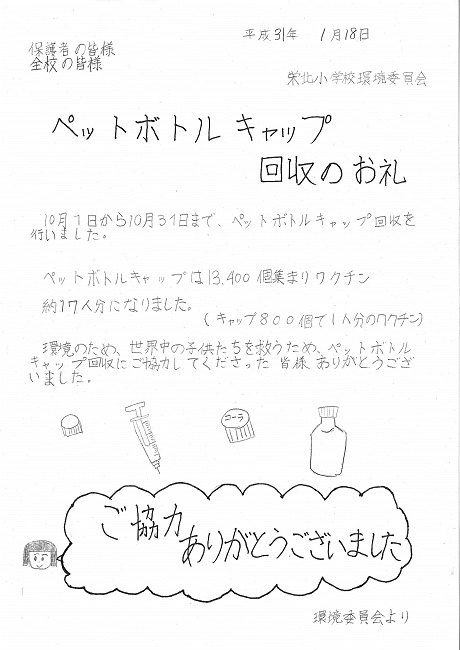

| 2019�N1��18���i���j |

| �y�b�g�{�g���L���b�v�̉���̂����́A���肪�Ƃ��������܂��� |

|

|

|

| 2019�N1��18���i���j |

| �}�b�c�搶�ƊO����̎��� |

|

�@�P���P�V���i�j�A�}�b�c�搶�Ƃ̊O����̎��Ƃ�����܂����B�R�w���ɓ����ĂQ��ڂł��B

�@���̓��́A�S�C�T�C�U�N���ł����B

�@���N�x����A�Q�O�Q�O�N�̐V�w�K�w���v�̂̑S�ʎ��{�Ɍ������Ă̈ڍs���Ԃɓ���܂����B�R�C�S�N���́u�O���ꊈ���v��ڎw���A�T�C�U�N���́u�O����ȁv��ڎw���Ă��܂��B�R�C�S�N�����P�T���ԁA�T�C�U�N�����T�O���Ԏ��{���܂��B

�@�S�C�����̎��Ƃ�����̂ł����A�}�b�c�搶�ƃe�B�[���e�B�[�`���O�ōs�����Ƃ�����܂��B

�@�܂��A�P�C�Q�N���ł��A�w���ɂP����x�A�}�b�c�搶�Ǝ��Ƃ����Ă��܂��B��w�N�̎q�ǂ������́A�ƂĂ��y���݂ɂ��Ă��܂��B

|

|

|

|

|

| 2019�N1��17���i�j |

| �P���P�V���i�j�A�������珑�����ߓW�ł� |

|

�@�P���P�V���i�j�A��������Z���������ߓW�ł��B

�@�ʐ^�̂悤�ɂP�K�̐H���ɓW�����Ă��܂��B

�@���ЁA���s���̂����Ԃɗ��Z���������A�������������B

�@�P���Q�V���i���j�̊w�K�Q�ς̍ۂɂ������������Ă����\�ł��B

�@�P���Q�X���i�j�܂œW�����Ă��܂��B

|

|

|

|

|

| 2019�N1��16���i���j |

| ��B�ɂ͏��������� |

|

�@��������T�P��Q��A���A�Ȃ�Ƃу^�C�������{���܂��B

�@�q�ǂ������͊��ɁA�̈瓙�œ꒵�щ^�����s���Ă���̂ŁA�꒵�уJ�[�h�����Ȃ�����g��ł��܂����B

�@�S�_�̂Ƃ��������ł������A���̃J�[�h���q�ǂ������̗�݂ł�����܂��B�J�[�h�ɋZ�̖��O������A���ꂪ�ł���ƐF��h�邱�ƂŁA�B���������܂�܂��B

�@�܂��A�S�_�Ɠ����悤�ɁA�ǂ̋Z�������ɂ́A�ł��܂���B

�@�ȒP�ȋZ������Ƃ����āA�y�����Ă������܂���B

�@�Ⴆ�A�S�_�Łu�n�����v�Ƃ����Z������܂��B���w�N�ɂƂ��Ă͊ȒP�ȋZ��������܂���B���̂��Ƃ���ł��B

�@�ł�������Ƃ����āA���̋Z����K������́A���̂ł���u�n�����v�𑱂������������̂ł��B�u�n�����v�𑱂���ƁA�m���Ɏ����̑̂��x����r�̋ؗ́A�������Ƃ��Ɏg�����ؓ����h������܂��B���x�����K���邱�ƂŁA�S�_�ɕK�v�ȋؗ͂��t���܂��B

�@�꒵�т͂ǂ��ł��傤���B

�@�꒵�т������ł��B

�@�Ⴆ�u�O�d���сv���ł��邽�߂ɂ́A�O�d���т̗��K������̂ł͂Ȃ��A�Ђ������d���т̗��K�ł��B

�@��d���т�A���Łu�P�O�O��v�ł���悤�ɂȂ�ƁA���������O�d�Ƃт��ł���悤�ɂȂ�܂��B������w���ł��ł��܂��B

|

|

|

|

|

| 2019�N1��15���i�j |

| �悭�V�ׁ@���̂Q |

|

�@��T�A�P�N��������ŗV��ł������x�݁A�̈�قł���������̎q�ǂ��������V��ł��܂����B

�@�o�h�~���g���A�h�b�W�{�[���A�n���h�x�[�X�{�[���A�S�������c�B

|

|

|

|

|

| 2019�N1��15���i�j |

| �悭�V�� |

|

�@��T�A�Ⴊ�ς���������ŁA�P�N�����V��ł��܂����B

�@�Ⴊ�~���Ă��A����͂P�N���̂��C�ɓ���̏ꏊ�̂悤�ł��B

|

|

|

|

|

| 2019�N1��15���i�j |

| �Ǐ����z�������� |

|

�@�T�N���Łu��U�S����N�Ǐ����z���S���R���N�[���v�ɉ��債���q�����܂����B�V�����ł͂P�T�S�Q�҂̉��傪����܂������A���܂��܂��������B���債�������ł��f���炵���Ǝv���̂ł����A���܂����̂ł�����{���ɑf���炵���ł��B

�@������w������߂Ȃ����ƁA���ꂪ�`�����x�Ƃ����{��ǂ�ł̊��z���ł��B

�@

�@��T�Љ���u�Ǐ����L�v�������ł����A�{��ǂ�ł��A����̊��z����������A���z�����������肷��̂͂Ȃ��Ȃ��ʓ|�Ȃ��̂ł��B

�@�������A���z���������ƂŁA�����̍l�����܂Ƃ߁A�l����[�߂���A�����̐��������߂Ȃ������肵�Ă���̂��悭������܂����B

|

|

|

|

|

| 2019�N1��11���i���j |

| �������� |

|

�@�P���P�O���i�j�A�S�Z�ŏ������߂��s���܂����B

�@�P�C�Q�N���͍d�M�ŁA�R�N���ȏ�͖ѕM�ł��B

�@�ǂ̊w�N���q�ǂ��������W�����Ă��邱�Ƃ��悭������܂����B�����ɓ���ƁA�����g�����̒����͂ɉe������A�ْ����Ă��܂��܂����B

�@

�@�P�Q���̊w�Z�����ɏ������u�M�I�v���ɂ��Ă��鏑�Ƃ̐ΐ��k����́A�O���̕��ɖѕM��������Ƃ��A���̂悤�ɂ��������ł��B

�@�N�M�A���M�A�I�M�𗝉����Ă��炤���߂ɕ�Ń����S�̔���ނ��Ă�����������ł��B

�@�������S�̔�̕\�ʂ̍d�������ɑ��āA�n��Ő荞��ł����A���ꂪ�N�M�B

�@�����M�́A�\�ʂɂ����Ĕ�������ł����i�K�B

�@���I�M�́A��𗠑�����p�x�����Đ藎�Ƃ��B

�@�M���b�ƕ�����Ƃ��A�V�����V�����Ɣ���ނ��Ƃ��A�L�b�Ɛ藎�Ƃ��Ƃ��ł́A���ꂼ��̊��G���Ⴂ�܂��B�������������Ƃ́A����Ɠ����\���ł���ƁA�ΐ��k����͌����܂��B

�@���������܂ꂽ���A�I���O�P�S�O�O�N���̒����ł́A�T�̍b����b�̍��ɕ��������݂܂����B�b�����i�b�������j�ł��B�u�A���̎���ɂȂ�Ɛ���ɕ��������܂�܂����i�����j�B�����́A�܂��̓m�~�Ȃǂō��ނƂ��납��n�܂������Ƃ��l����A�ΐ삳��̂悤�ɕ�ŋ�����Ӗ����[���ł��܂��B

|

|

|

|

|

| 2019�N1��10���i�j |

| �Ǐ����L�ŁA�u�ǂ��ł��h�A�v���P�Q��J�� |

|

�@�R�N���œ~�x�ݒ��ɓǂ{��Ǐ����L�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��q�����܂����B

�@�~�x�ݒ��ɂP�Q�����̖{��ǂ݂܂����B�ǂ����łȂ��A�Ǐ����L�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��̂ł�����{���ɑf���炵�����Ƃł��B

�@�̎��JUJU����̓R���T�[�g�ȂǂŊe�n�ɍs���ƁA�K���{���ɗ�����邻���ł��B�u�{���Ă����̂̓h��������̂ǂ��ł��h�A�݂����Ȃ��́B���̖{�����ꂼ��̐��E�ɘA��Ă����Ă����v�ƌ����Ă��܂��B

�@���̎q�ǂ��́A�P�Q��A�ǂ��ł��h�A���J���A���ꂼ��̐��E�ɍs�������ƂɂȂ�܂��B

�@�����l����ƁA�{��ǂ�ł݂����Ȃ�܂��ˁB

|

|

|

|

|

| 2019�N1��10���i�j |

| ���������� |

|

�@�����̋��H�́u�����������v�ł����B���j���[�͎��̂Ƃ���ł��B

�@������

�@�������G��

�@�����̏Ă��Â�

�@����������a��

�@�u��������v�ɂ͎��̂悤�ɏ�����Ă��܂����B

�@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@��

�@�����́A���������ł��B�F����́A�t�̎������������Ƃ��ł��܂����H�u����A�Ȃ��ȁA�����傤�A�͂��ׂ�A�قƂ��̂��A�����ȁA��������A����⎵���v�Ƃ����ɂ�������̂ŁA���������Ƃ�����l�����邩������܂���ˁB

�@���Ȃ݂ɁA�����Ȃ̓J�u�A��������͑卪�̂��Ƃ������܂��B�����G�ςɁA�S�Ă̎����͓���邱�Ƃ��ł��܂���ł������A���H�Ŏg�����Ƃ��ł���̂��͓̂���Ă݂܂����B������Ă݂܂��傤�B

|

|

|

|

|

| 2019�N1��10���i�j |

| �{�̐��E |

|

�@�P�Q���P�R���i�j�̒��x�݁A�Z������ƕĎR����ɂ�镽���R�O�N�Ō�̓ǂ݂����������Ă��������܂����B

�@���x�݂ł��̂ŁA�S�����Q������킯�ł͂���܂��A�ƂĂ��y���݂ɂ��Ă���q�ǂ��������������܂��B

�@�u�{�̐��E�v�ɂЂ��邱�Ƃ��ł���y�������Ԃł��B�Z������A�ĎR����́A�����y�����u�{�̐��E�v�������Ă��������܂��B

|

|

|

|

|

| 2019�N1��10���i�j |

| �d�ŋ����F�U�N�� |

|

�@�P�Q���P�R���i�j�A�U�N���͑d�ŋ������s���܂����B

�@�ŋ����ǂ�ȂƂ���Ɏg���Ă���̂��A���Ɏ؋������邱�ƂȂǁA�y���������Ă��������܂����B�܂��A�{���ł͂���܂��u�P���~�v�Ɠ����傫���Əd���̂��D�����̌����ł��܂����B

�@���i�A������O�Ǝv�����Ƃ̂قƂ�ǂ��ŋ��ōs���Ă������ƂɁA�q�ǂ������͋����Ȃ���w�K���܂����B���ƌ�Ɏ�������DVD�́A�ŋ����Ȃ��Ȃ������E�Ɛŋ������鐢�E�Ƃ��ׂ��A�j���[�V�����ł����B�ŋ����ǂ�ȂƂ���Ɏg���Ă��邩���w�K���Ă��܂����̂ŁADVD���������邱�Ƃŗ�����[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B

|

|

|

|

|

| 2019�N1��10���i�j |

| �T�c�}�C���p�[�e�B�[�F�P�C�Q�N�� |

|

|

|

| 2019�N1��10���i�j |

| �����Ƃ����N����邱�ƂɂȂ��� |

|

�@�P�Q���A�R��ɕ����Č��N�ψ���̌v��Łu������v���s���܂����B

�@���i�̎�ŁA�ǂꂾ�����ꂪ�����Ă���̂���̌����A���ꂢ�ɂȂ��̎d�������N�ψ���̎q�ǂ��������狳���Ă��炢�܂����B

�@�C���t���G���U���̊����ǂ�\�h���邽�߂ɑ�Ȃ��Ƃ͂�������܂����A�����ԏd�v���Ƃ�����t�������悤�ł��B

�@�����Ƃ́A��������̌��N����銈���ł��B�������C���t���G���U���̊����ǂɂ�����Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�܂��̉Ƒ���F�B�̌��N�ɂ��Ȃ���܂��B�����Ƃ��܂��̉Ƒ���F�B�̌��N����邱�Ƃł�����܂��B

|

|

|

|

|

| 2019�N1��10���i�j |

| �V����`�A�����A���R�Ȋw�ق֍Z�O�w�K�F�S�N�� |

|

�@�P�Q���P�P���i�j�A�S�N���͐V���s�ɍZ�O�w�K�ɍs���܂����B

�@�ǂ����V�����ɂƂ��ďd�v�Ȏ{�݂ł��B����������A���ۂɂ��̏�̕��͋C��̌������肵�܂����B

�@�b������A���ׂ��肵�ĕ����邱�Ƃ���������܂����A�u���̏ꏊ�v�ŕ�������A�����肷�邩�番���邱�Ƃ���������܂��B�S�N���͂���Ȋw�т����Ă��܂����B

|

|

|

|

|

| 2019�N1��10���i�j |

| �P�N�����傫���������܂����B |

|

�@�P�Q���P�P���i�j�A���y����͂P�N���̔��\�ł����B

�@�u�p���t���p���[�v�u�|�b�v���|�b�v�R�[���v�u�q���̃}�[�`�v�̂R�Ȃ\���܂����B

�@���y�����A�S�_�̋Z�̔��\����s���܂����B

�@�S���ɓ��w�����P�N���ł����A���i�̐��������Ă��Ă������ł����A���\���Ă���p������ƁA���̐������������܂����B

�@�q�ǂ������̐����ɋ�������܂��B

|

|

|

|

|

| 2019�N1��10���i�j |

���炭�P�Q���̂��Ƃ��f�ڂ��܂�

�u�Ƒ��̗́v�c�����K���̎w���͊w�Z�ł��ƒ�ł� |

|

�@�P�Q���ɂQ�̊w�N�i�P�N���ƂR�N���j�ŁA�����K���̎w�����s���܂����B

�@�P�N���́A��X�����̉e����m��A�w�Z���������C�ɉ߂������߂ɂł��邱�Ƃ��l���܂����B

�@�R�N���́A�u����������N�����Ȃ��v��������U��Ԃ邱�Ƃōl���A�����̑���ɂ��Ēm�邱�Ƃ��ł��܂����B

�@

�@�����K���́A������O�̂��Ƃł����u�����v�̂��Ƃł��B

�@�������Ȃ�������Ȃ�����ǁA���܂������Ȃ��̂������K���ł��B

�@�����K���̏d�v�����������Ă��Ă��A�v���悤�Ɏ��H�ł��Ȃ��̂������K���ł��B

�@�ʂȌ�����������A�u�悢�����v���u�K���ɂȂ��Ă��Ȃ��v�Ƃ���ɉۑ肪����܂��B

�@�����炱���A�u�Ƒ��̗́v�����肢�������Ǝv���܂��B

�@�u�悢�����v���K���ɂȂ�܂łɂ͓w�͂��K�v�ł��B�ȒP�ɂ͂ł��܂���B��l�̗͂����ł͂Ȃ��Ȃ��ł��܂���B������������A�ق߂���A��܂����肷��K�v������܂��B

�@�u�Ƒ��̗́v���K�v�ł��u�Ƒ��̗́v�͑傫���Ǝv���Ă��܂��B��낵�����肢���܂��B

�@

�@�������w���́A�u�����E�w�K�����T�ԁv�̎�g���ꏏ�ɍs���Ă��܂����A���̂悤�Ȑ����K���̎w�����w���v�������A�ꏏ�Ɏ��g��ł��܂��B

|

|

|

|

|

| 2019�N1��10���i�j |

| �R�w�����n�܂�܂��� |

|

�@�R�w�����n�܂�܂����B

�@�R�w���̎��Ɠ��́A�T�P���Ԃł��B���̊w���ɔ�ׂ�ƁA�ƂĂ��Z���ł����A�P�E�Q�w���w��ł������Ƃ������ƂŁA�W�����Ď��g��ł��������Ǝv���܂��B

�@�n�Ǝ��ł́A�e�w�N�̑�\���~�x�݂̂��Ƃ�V�N�̌��ӂ\���܂����B

�@�S���A���ꂼ���A�w�N���オ��܂��B�������A���R�Ɏ��̊w�N�ɂȂ�킯�ł͂���܂���B

�@�A�������̊����̒��ł��t�̏��������Ă���悤�ɁA�����������̂R�w���ԂŎ��̊w�N�̏��������Ă������Ǝv���܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N12��12���i���j |

| �Ԓd�̕Еt�� |

|

�@�Ă��I����Ă������Ǝ��������y���܂��Ă��ꂽ�Ԓd�̉Ԃ��������Ɍ͂�Ă��܂����B

�@�P�Q���T���i���j�A�������ł������A���ψ���̎q�ǂ��������A�Ԓd�̕ЂÂ����s���܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N12��12���i���j |

| �ق���̎��n |

|

|

|

| 2018�N12��12���i���j |

| �w�`�}�͎�����n |

|

|

|

| 2018�N12��5���i���j |

| �Q�N�����卪�̎��n |

|

�@�P�P���Q�U���i���j�A�Q�N�����卪�̎��n���s���܂����B

�@����܂��̂������x�������̂ŐS�z�����̂ł����A�����卪�������Ă��܂����B

�@�Q�N�����A�Ă܂ň�ĂĂ����L���E����g�}�g�A�g�E�����R�V�ȂǂƈႢ�A�卪�͂ǂ̂悤�Ɉ���Ă���̂��A�����܂���B

�@�h�k���w�Z�̔��̐搶�ł�����B���u��Ԋy���݂Ȃ̂͑卪�v�Ƃ��b����Ă������Ƃ�����܂����B

�@��Ă���Ԃ�@��o�����Ƃ��̊�т����̖�Ƒ卪�͈Ⴄ�̂�������܂���B

�@�Q�N�����A���B����Ɠ�����т𖡂키���Ƃ��ł����Ǝv���܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N12��4���i�j |

| �������w���@�U�N���̎��ƌ��w |

|

�@�P�P���Q�Q���i�j�A�������w���̂U�N���̒��w�Z���ƌ��w������܂����B

�@�ŏ��ɁA���w�Q�N���������I�Ȋw�K�̎��Ԃōs�����u�E��̌��v�̔��\���܂����B

�@�U�N���ɂ�������悤�ɁA�y�����Q���ł���悤�ɃN�C�Y�Ȃǂ̍H�v�����������܂����B�O���[�v�ɂ���ẮA�U�N�����̌��ł���悤�Ȃ��Ă��܂����B

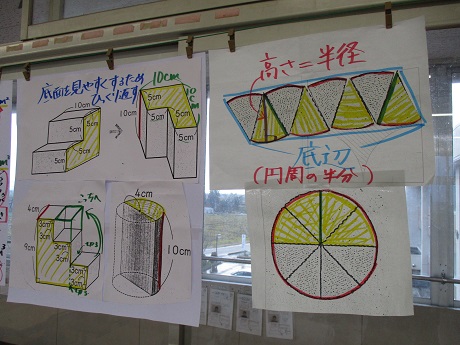

�@���́A����␔�w�Ȃǂ̎��Ƃ����w���܂����B�R�N���̐��w�́u���s���Ɛ����̔�v�̊w�K�ł����B�U�N���́A�u�g��}�Ək�}�v�̊w�K�����Ă����̂ŁA���̍l�����łU�N�������w�R�N�̐��w�̖����������Ƃ��ł��܂����B���w�Z�̎Z�������w�Z�̐��w�ɂȂ����Ă��邱�Ƃ��悭�������ʂł����B

�@

|

|

|

|

|

| 2018�N11��30���i���j |

| �u����v�̂����߁`�L���Ȑl����n��q�ǂ�����Ă邽�߂Ɂ` |

|

�@�P�P���Q�W���i���j�A�������w���̍����w�Z�ی��ψ�����s���܂����B

�@����́A�O���s���������w�Z�̐Έ�Z���搶���u�t�ɂ��������A�u����̂����߁`�L���Ȑl����n��q�ǂ�����Ă邽�߂Ɂv���e�[�}�ɁA�����̏d�v���ɂ��Ċw�т܂����B

�@����̃z�[���y�[�W�ɂ������܂������A���݂����Ɠ����悤�ɁA�������q�ǂ����������̗͂ł̌p���͓���Ǝv���Ă��܂��B

�@����A�h�k���w�Z��PTA �̕ۑ̌������̕�������Q�����Ă��������܂����B�����ɂ��Ă��Ƒ��݂�ȂŎ��g��ł���������ƗL��ł��B

�@

�@�u����������v���Ƃ́A���Ԃ������邱�Ƃł��B

�@�܂��A�ǂ����Ă��l�͈��Ղȕ��֗�����܂��B

�@��͂�u�݂�Ȃł����v���Ǝv���Ă��܂��B

�@��l�łł��Ȃ����Ƃ��u�Ƒ��Ŏ��g�ނƂł���悤�ɂȂ�v���Ƃ���������܂��B

�@�ŏ��̓G�l���M�[���K�v�ł��B

�@�������A�u�K���v�ɂȂ�A����̃e�[�}�ɂ���u�L���Ȑl����n��v�ɂȂ���܂��B

�@�����K���ɃG�l���M�[��������K�v���Ȃ��Ȃ�A���̃G�l���M�[�𑼂̂Ƃ���Ɏg�����Ƃ��ł��܂��B

�@

|

|

|

|

|

| 2018�N11��29���i�j |

| ���̐����ς��ɂ����������� |

|

�@�P�P���Q�P���i�j�A�R�N���́A���̐����ς��ɂ��������������w�K���܂����B���̈ʒu����ς��ɍ��킹�āA���u���V�́u�����Ɓv�u�킫�v�u�܂����v�����Ɏg���Ė����K�v������悤�ł��B

�@�w�K�������̋��H��̎ʐ^���Q���ڂł��B�q�ǂ������́A�w�K�������Ƃ��ӎ����Ė����Ă��邱�Ƃ�������܂����S�B

�@���N�Ɋւ���w�K�́A�s���̈Ӗ����l���A���̍s���𑱂��邱�Ƃ��ł���悤�Ɉӎ������߂邱�Ƃ��d�v�ł��B�����āA������p�����邱�Ƃł��B���ۂɎ����ЂƂ�ł�����Ă݂邱�Ƃł��B

�@�S�N���́A�u���̑���v���w��A���炭�u���݂��݃`�������W�v���s���܂����B�R�N�����A���H�̌�A�����ЂƂ�ňӎ����Ė����Ă��܂����B

�@���ꂪ��ł��B

�@�����āA�����邱�Ƃł��B

�@�ŏ��́A�Ȃ��Ȃ���l�ł͑������܂���B���ЁA���Ƒ��̗͂�݂��Ă��������B

�@�u�݂�Ȃł����v�ł��B

�@��낵�����肢�������܂��B�@

|

|

|

|

|

| 2018�N11��2�X���i�j |

| �u�Ђ݂��̂͂����[���v |

|

�@�P�P���P�S���i���j�A�S�N���́A�u���ނ��Ƃ̑���v�ɂ��Ċw�K���܂����B

�@�Ñ�̐l�͌���l�ɔ�ׂĂ��މ����{�������������Ƃ���A�u�Ђ݂��̂͂����[���v���L�[���[�h�ɂ��Ċw�т܂����B

�@�悭���ނƁA���̂悤�Ȃ悳������܂��B

�u�Ёv�c�얞�h�~

�u�݁v�c���o�̔��B

�u���v�c���t�̔�������

�u�́v�c�]�����B����

�u�́v�c���̕a�C�\�h

�u���v�c����̗\�h

�u���v�c�ݒ��̓�������

�u���v�c�S�͂��o����

�Ⴆ�A���܂Ȃ��ʼnh�{���Ƃ邱�Ƃ����݂͉\�ł��B�u�T�v�������g�v���ŁA�̔�������Ă��܂��B

�@�������A�u���ށv���炱���Ӗ�������A�H�̊y�������u���ށv���ƂŐ��܂�Ă��邱�Ƃ������Ǝv���܂��B�����āA�悭���ނ��߂ɂ́u���v����ł��B

�@

|

|

|

|

|

| 2018�N11��27���i�j |

| �O���w�u�� |

|

�@�w�Z�����ɂ������܂������A�O���s�ł́A���E���̌��C�Ƃ��āu�O���w�u���v���J�݂��Ă��܂��B

�@�S���łV��̌v�悪����A�O���́u�ЂƁv�u���́v�u���R�v�̗�����[�߂錤�C�ł��B

�@�P�P���̂͂��߁A�u��Â���u���w������E�y�[�p�[�i�C�t�E��o�������Â���x�v�ɎQ�����A�����������܂����B

�@����܂ŁA�O���s�̊w�Z�ɉ��x���Ζ����A�q�ǂ������Ɖ��x�����w�ɍs�������Ƃ�����̂ł����A�u����v�Ɓu���v�Ƃł́A�܂��Ɂu��Ⴂ�v�ł����B

�@����Ă݂Ȃ���Ε�����܂���B

�@�Ⴆ�A��̐n��d�����X���ō���Ƃ�����Ă݂�ƁA�킸���ȗ͂̓�������ŁA�������g��ł����悤�ɉ��ʂ��ł��܂��B�������Ǝv���ƁA����ɐ[�݂ɂ͂܂�A�ʂȂƂ���ɉ��ʂ��ł��܂����B

�@�w�̗͂̓������͕�����̂ł����A����Ă���ʂ��ǂ̂悤�ɂȂ��Ă��邩�ȂǁA�����̖ڂŎ��ۂɌ��Ă݂Ȃ��ƁA���ɂ͕�����܂���B

�@�������A�u�t�Ƃ��Ă��Ă����������z��O��b��W�c�̕��X�͈Ⴂ�܂��B�w�ɖڂ�����悤�ł����B

�@�q�ǂ������̊w�ѕ������łȂ��A�������̊w�ѕ������낢��ȍH�v���K�v�����邱�Ƃ��������܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N11��27���i�j |

| ���N�x�Ō�̎����ԕ��� |

|

�@�P�P���P�T���i�j�A���N�x�Ō�̎����ԕ��ɂł����B

�@�h�k���w�Z�̎q�ǂ������́A���̎����ԕ��ɂ��ƂĂ��y���݂ɂ��Ă��܂��B

�@�}�����ɂ���{�����̂Ƃ́A�܂��Ⴄ�y����������悤�ł��B

�@�u�Ǐ��͊y������B�v�ƌ����Ă��A�Ǐ��̊y�������o�����Ă��Ȃ��ƁA�Ȃ��Ȃ���������͓ǂ߂Ȃ����̂ł��B

�@

�@�h�k���w�Z�̎q�ǂ������́A�Ǐ��̊y���������Ă���q�ǂ������ł��B

|

|

|

|

|

| 2018�N11��27���i�j |

| �������U�N���ł��� |

|

�@�P�P���P�R���i�j�̉��y����͂U�N���̔��\�ł����B

�@�������U�N���ł����B

�@��N�̎s�̉��y�Ղō��t�����u�L���}���W�����v���p���[�A�b�v���Ă��܂����B

�@���y�̕����̂Ƃ���A�y����ł��邱�Ƃ��悭������܂����B

�@�������U�N���ł��B

|

|

|

|

|

| 2018�N11��27���i�j |

| ��S�S��O���s�������k�o��� |

|

�@���N�x���O���s�������k�o��Ղ��s���܂����B

�@�h�k���w�Z�ł��ċx�݂̉ۑ�Ƃ��đ����̎q�ǂ����������g�݂܂����B

�@�S�N���̎������u�G��v�ɓ��I���܂����B��T�A�\�����s���܂����B

�@��i���Љ�܂��B

�@�@�@�����Ԃ��C���J�̃o�N�]�ċx��

�@

|

|

|

|

|

| 2018�N11��21���i���j |

| �y�������ł��� |

|

�@�P�P���P�Q���i���j�A�������Â݂̂��q�^�C���ł����B

�@�c����ǂŕ�����āA�Z�ɓ��u��v��T���ĉ��܂����B

�@���T���l�q�͂ƂĂ��y�������ł������A����������ƂĂ��y�������̂ł����B

�@�u�����v�Ɛ����v�킸�o���Ă��܂��A�т����蔠�ł����B

�@�q�ǂ������ɂ͂��낢��ȑ̌����K�v�Ȃ̂ł����A�����̂悤�Ȋy�����̌����q�ǂ������ɂƂ��āA�ƂĂ���ł��B

|

|

|

|

|

| 2018�N11��21���i���j |

| ��������S�_�ɔM�� |

|

�@�P�P���P�T���i�j����S�_��̈�قɐݒu���g����悤�ɂ��܂����B

�@�q�ǂ������́u������I�v�Ɗ��ŁA�������n�߂܂����B

�@�����A20���x�݂⒋�x�݁A��������̎q�ǂ��������S�_�ɔM�����Ă��܂��B�@

|

|

|

|

|

| 2018�N11��21���i���j |

| �h���w�Z3�N���ɂ�鍇�����\ |

|

�@�P�P���W���i�j�A�h���w�Z��3�N�������Z���A�����ɂ��𗬂��s���܂����B

�@���w���́u���v�A�h�k���̎q�ǂ������́u�������������v���������܂����B

�@�����ɖ߂��āA���w�������������Ȃ���������ł����q�ǂ����������������ł��B

|

|

|

|

|

| 2018�N11��16���i���j |

| �������\�̑O�� |

|

�@�P�P���V���i���j�̗[���A�h���w�Z�̐搶�ƂR���̒��w�������Z���A�����̍������\�̑ł����킹���s���܂����B

�@���ۂɃs�A�m���Ђ�����A���ł̓�����ʒu���m�F�����肵�܂����B

�@�Z�������A���O�ɗ��Z���Ă��ꂽ���w���̎p�����邾���Ŋ������Ȃ��Ă��܂��܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N11��16���i���j |

| �{�̐��E |

|

|

|

| 2018�N11��15���i�j |

| �Ƒ��ƈꏏ�ɂ���肽���c�c�H�́u���V�̌`�v�ɂ��� |

|

|

|

| 2018�N11��13���i�j |

| �����߃[���݂�Ȓ��悵�݂��q |

|

�@11��2���i���j�A�������w���̂����ߌ������[���X�N�[���W����s���܂����B

�@�e�w�Z�̎�g�Љ�₨���W�cNAMARA�̍����Ȃ���̍u���A�u�����ẴO���[�v���c���s���܂����B���������w1�N���ł����B�i�s��L�^�����ɍs���Ă��܂����B�܂��A�n��̕����O���[�v���c�ɂ��Q�����Ă��������A�q�ǂ������ɑ�l�̎��_�������Ă��������܂����B�n��̕��̊��z���ꕔ�Љ�܂��B

���@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@���@�e�Z�̎�g���\�́A�ǂ���f���炵�������B�������^���̎�g���i�ނɂ�āA���Z���̈��A�̐����傫���Ȃ��Ă����B���ꂩ��������Ă����A�n��S�̂ɍL����A�L���ɕ�点��f���炵���n��ɂȂ��Ă����Ǝv���B

���@���ꂼ��̊w�Z�̎�g�͎q�ǂ���������̂ƂȂ��čs���A�f���炵�����ƂƎv���܂����B�u�t�̘b���āA�����Ƃ炦���ɂ���Č������ς��A�����߂̖������l���ɂ����E�C�������Ď��g��łق����B�����ƊW�Ȃ��Ǝv�킸�ɁB���͈�B���l�̖����������g����ɂ��Ăق����B

���@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@���@

�@�h�k���w�Z�ł́A����4�̂����ߖh�~�W����|�X�^�[�ɍڂ��܂����B�i�����ߖh�~�W��|�X�^�[�͂������w���̑S�˂ɔz�t����܂��B�j

�@

���C�����Ă��̈ꌾ�������߂���i4�N�w����i�j

���݂ȏΊ�قߍ����S��Ɂi5�N�w����i�j

�����ꂢ���Ȃ݂�Ȃ̐S�����N���X�i6�N�w����i�j

�������߃[���݂�Ȓ��悵�݂��q�i�݂��q�������i�j

�@

�@

|

|

|

|

|

| 2018�N11��6���i�j |

| �����̐_�Ɍ����� |

|

�@�����Ղ̓��A�[���A�S�ؒn��̕�����W�܂��Ă��������A�u�����̐_�v�p�̒|����Ƃ��s���܂����B

�@�|�������A�}�𗎂Ƃ����肷���Ƃ��s���A�w�Z�։^�т܂����B

�@��������̕����Q�����Ă�������A�Z���ԂŏI�����邱�Ƃ��ł��܂����B

�@���肪�Ƃ��������܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N11��2���i���j |

| 11��8���i�j�܂œǏ��T�Ԃł� |

|

�@11��8���i�j�܂œǏ��T�Ԃł��B

�@���̂悤�Ȋ���������܂��B

�@11��1���i�j�S�Z���Ǐ�

�@11��5���i���j���ŋ���N�C�Y�i�}���ψ���j

�@11��6���i�j�}���ψ����̂��m�点�ƃN�C�Y�i��������j

�@11��6���i�j�G�{�̓ǂݕ������i��]�ҁj

�@11��7���i���j�c����ǂł̓ǂݕ�����

�@11��8���i�j�w�N�����Ƃ̓ǂݕ�����

�@11��6����8���̓ǂݕ������́A���b�|�P�b�g�̕ĎR����ƘZ���������Ă��������܂��B

�@6�N�����c����ǂœǂݕ����������邽�߂ɁA��������K�����Ă��܂����B

�@�u�ǂݕ������̖{�ԁv�������̂ł����A����܂ł̏����������Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

�@6�N���́A�����ƁA�u�ǂ̖{���������v�u�ǂ̂悤�ɓǂ炢�����v���A6�N���͂��낢��l������A�Y��A�H�v�����肵�Ă���Ǝv���܂��B

�@�����Ȃ��Ǝv���܂��B

�@���Ƒ��ňꏏ�ɓǏ��A�������ł����B

|

|

|

|

|

| 2018�N10��30���i�j |

| ���� |

|

�@10��26���i���j�A19�����當���Ղ̑O���������s���܂����B

�@�o�s�`�����̊F����A�؏`���̂���`�������������n��̕��A�w�Z�^�c���c��̈��B����A�Z��������Q�����Ă��������A�������܂����B

�@

�@�h�k���w�Z�́A��N�x����R�~���j�e�B�E�X�N�[���w����Ď��g��ł��܂��B�u�R�~���j�e�B�E�X�N�[���v�́A�w�Z�ƒn��A�ی�҂��͂����킹�Ċw�Z�̉^�c�Ɏ��g�ނ��Ƃ��\�ƂȂ�u�n��ƂƂ��ɂ���w�Z�v�ɓ]�����邽�߂̎d�g�݂ł��B���̎d�g�݂̃L�[���[�h�́A�u�n�c�v�Ɓu�����v�ł��B

�@�����A�h�k���w�Z�́A���Ƃ��ƁA�n��̊F�l��ی�҂̊F�l����傫�Ȏx���Ƌ��͂����������Ȃ�����g��ł��܂����B����܂ł̎�g�������Ȃ���A����ɏ[�����Ċ������ł���悤�Ɏ��g��Ő��������Ǝv���܂��B

�@�����Ղ́A�R�~���j�e�B�E�X�N�[���̎�g�̈�ł��B�w�Z�A�o�s�`�A�n��́u�����v�ɂ�镶���Ղ�ڎw���܂����B�@

|

|

|

|

|

| 2018�N10��26���i���j |

| �����͕����Ղł� |

|

|

|

| 2018�N10��26���i���j |

| 3�N�����N���u���w |

|

�@10��23���i�j�A3�N�����N���u���w�����܂����B

�@�܂��A��̂��Ƃł����A4�N���ɂȂ�ƃN���u���n�܂�̂ŁA�ǂ�Ȋ������ǂ̂悤�ɂ��Ă���̂������w���܂����B

�@3�N���̊w�N�����u�ӂ��[�v����q�ǂ������̊��z���Љ�܂��B

�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@��

�@���y�������ɂ��낢��Ȃ��Ƃ����Ă��āA�Ȃ�̃N���u�ɂ��悤���܂悢�܂����B

�@���i���j�݂�ȂłȂ��悭�ł���̂́A�������ȂƎv���܂����B

�@���S�����������Ō��߂����Ƃ�V�т�����ȂƎv���܂����B

�@�����낢��ȃN���u�������Ċy�������ł����B�݂�Ȃł�肽���ł��B�ڂ��́A�C���X�g�N���u�ɂ��悤���ȂƎv���܂����B����肽���ł��B

|

|

|

|

|

| 2018�N10��24���i���j |

| �u������v���u�������v�ɂȂ��� |

|

�@10��23���i�j�̉��y�Ղ́A�����Ղ̑S�Z�����Ɍ����āu�������������v�̗��K�����܂����B

�@�����̗��K�����łȂ��A���`�A���̂��߂̈ړ��������K���܂����B

�@�{�ԂƓ����`�ŗ��K���܂����B

�@�u������v�ʼn̂��Ă���q���������܂����B

�@27���i�y�j���ƂĂ��y���݂ɂȂ�܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N10��23���i�j |

| �悭�V�т悭�w�� |

|

�@����A�����ƁA�ƂĂ��悢���V�C�ł����B

�@��������̎q�ǂ��������O�ŗV��ł��܂����B

�@���ɓ�����Ȃ���A����Ȃӂ��ɗV�Ԃ��Ƃ��ł�����́A���ꂩ�炾�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

�@�ƂĂ�����₩�ȏH�̓����y����ł��܂����B

�@1�N���́A��D���Ȓ���ŗ����t���~�点����A���̖ɏ����o������ƁA�ƂĂ��y�������ł����B

|

|

|

|

|

| 2018�N10��22���i���j |

| �u�������A�y�����ł��B�v |

|

�@��T��10��18���i�j�A�A�w�����N�f�f���s���܂����B

�@���N�x���w�\��̐V1�N���A21���̎q�ǂ������ƕی�҂̊F�l�����Z���܂����B

�@5�N���̎q�ǂ��������A���͌����⒮�͌����Ȃǂ̉��Ɉē����܂����B�V1�N���ɗD�����b����������A�w�Z�̂��Ƃ��������肵�Ă��܂����B

�@1�N���̈ē������Ă���5�N���Ɂu��ςł����H�v�ƕ����ƁA

�@�u�������A�y�����ł��B�v�Ɠ����Ă��܂����B

�@�������A5�N���ł��B

�@�u�V�т�Q�[���͊y�����v����͓�����O�ł��B

�@�V�т�Q�[���ȊO�ɂ��y�������Ƃ́A��������܂��B

�@�u�w�K���y�����v�Ƃ����q�ǂ��������������܂��B���ɂ́A�u������قNJy�����v�Ƃ����q�ǂ����������܂��B

�@�u�Ǐ����y�����v�Ƃ����q�ǂ��������������܂��B

�@

�u�V�т�Q�[���v�ȊO�ɂ��u�y�����v�������邱�Ƃ��ł���̂́A�f���炵�����Ƃł��B�@

|

|

|

|

|

| 2018�N10��19���i���j |

| �\�y�̐��E�Ɉ������܂�� |

|

�@����A�\�y�i�\�Ƌ����j���ӏ܂��܂����B��������Ấu�����|�p�ɂ��q���̈琬���Ɓv�̈�ł��B

�@�����u�`�R���v�Ɣ\�u�H�߁v���ӏ܂��܂����B

�@�Ō�ɁA�����Ɠ��̔����⏊���̌����܂����B

�@6�N��������̎莆�������܂����B�ꕔ�Љ�܂��B

�@�@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@��

���@�̌��ł͔\�ʂ������邱�Ƃ��ł��܂����B�\�ʂ�������ƌ�����Ƃ��낪���Ȃ��Ȃ�A�����ƂƂ܂��Ă���̂���ςł����B����ł��\�ł͓����Ă��邵�A����ɑ����𒅂Ă���̂łƂĂ���ς��ȂƎv���܂����B����ɂ��钌�͑���ȂƎv���܂����B���y���y����̉����ƂĂ����ꂢ�Ŋ������܂����B�����͂��炷�����Ă��炾�������ǁA���炷���������Ƃ������납�����ł��B�\�y�͂ƂĂ��y�������ƂȂȂƕ�����܂����B

���@�̌��ł́u�����v�̂��ʂ����������Ă��炢�܂����B���܂�����̒��œ����̂͂ƂĂ����킭�A���葫�łȂ��Ɛi�߂����ɂ���܂���ł����B�܂��A10��18���́A�u�`�R���v�u�H�߁v�����傤�����Ă��������܂����B���t���Ɋ���������Ă���悤�ł����Ƃ肵�Ă��܂��܂����B

���@�\�y�̌��ł́A���{�`���|�\���w�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B�\�y�̕������������ȂǁA����̐g�߂ȂƂ��납����Ă��邱�Ƃ������Ă����������Ƃ��A�������Ă��镨���ʂɌ����Ă��܂����B�u��������߂�v�����̈�ł��B�����Ƃ����Ɠ��{�ɏZ��ł���̂�������{���Ĕ������Ă��������ł��B�����܂��B

���@�̌��ł͏��ۂ̉����Ȃ炷���Ƃ��ł��܂���ł������A�D���������J�ɋ����Ă�������A���肪�Ƃ��������܂����B����ł́A���Ɛ̂̂��������킩��ƂĂ��������납�����ł��B�܂��A�̌��ł͉����o�����Ƃ��ł��Ȃ��������ۂȂǂ̊y��̉��F�͂ƂĂ����ꂢ�ł����B�u�V�l�v�u�����v�̉��Z�͂ƂĂ����ŁA���y�̕��̐��͂ӂ�������A�\�̕���̒��Ɉ������܂�܂����B�����u�`�R���v�́A�ƂĂ��������낭�A���̐₦�Ȃ�����ł����������ł��B

|

|

|

|

|

| 2018�N10��18���i�j |

| �u�߂����Ⴄ�܂��B�v |

|

�@���H�́A�l�X�ȍH�v������Ă��܂��B

�@�u������ł����A�����H�ׂ��������B�v�������A�u���̂Ƃ��͎c�ʂ������Ȃ�B�v

�@��������ƁA������ł́u�ǂ�������q�ǂ����������ŋ���H�ׂĂ���邩�v�H�v����B

�@���ہA������ł́A���̎�ށA�������@�H�v���Ă��܂��B

�@���H��H�ׂĂ���ƁA�u����Ȃӂ��ɒ����ł���̂��I�v�u���̖��t�����A�����Ȃ��B�v�Ǝv���܂��B

�@���钆�w�Z�ŃA�W�t���C���`�L���J�c����I�ׂ���������������ł��B���͏����h�ł������A1�l���u�߂����Ⴄ�܂��B�v�Ƌ��ԂƁA���������������������u���܂��B�v�u���܂��B�v�ƁB

�@���N�A��]�����t�]���������ł��B

�@

�@�O���̋��H�����낢��H�v����Ă��āA�u���������B�v�Ǝv���܂��B�����̌����͌��������ł����B�u��������v�Ɏ��̂悤�ɏ�����Ă��܂����B

�@�@�@���@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@��

�@��̒��ƏH��̊Ð|�a���͎_�����������邱�Ƃʼn�����}���A���z�a���͍��z�̂��ܖ��ŐH�ׂ邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A�`�͂������������邱�Ƃł��ܖ�������������}���邱�Ƃ��ł��܂��B�����Ɏ��g�݁A�����A�����K���a�ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B

�@

|

|

|

|

|

| 2018�N10��17���i���j |

| �\�y�̃��[�N�V���b�v |

|

�@�������́u�����|�p�ɂ��q���̈琬���Ɓv�ɂ��A�����A�u�\�@�H�߁v�Ɓu�����@�`�R���v���ӏ܂��܂��B

�@����͔\�y�t�̕�2�������Z����A�u�\�Ƌ����v�i�\�y�j�����悭�ӏ܂ł���悤�ɁA���[�N�V���b�v�����Ă��������܂����B�\�y�̊�{��ӏ܂̃|�C���g�A���ۂɁu�\�ʁv������̌��ȂǁA�����Ղ�Ǝ��Ԃ������ċ����Ă��������܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N10��16���i�j |

| �ǂ�ݕۈ牀�Ƃ̌𗬉� |

|

�@10��12���i���j�A�����x�݂̎��Ԃɂǂ�ݕۈ牀�̎q�ǂ������Ƃ̌𗬉���s���܂����B

�@�ǂ�ݕۈ牀�̎q�ǂ���������́A�����̉^����Ŕ�I���鉉�Z�����������炢�܂����B

�@�h�k���w�Z�̎q�ǂ������́A���y�N���u�̔��\��4�N���̃_���X�`�[�������\���s���܂����B

�@���y�N���u�̔��\�Ȃ��_���X���u���v�i���_���X�j�ł����B�Ō�́A�x���q�͈ꏏ�ɗx��܂����B�y�������Ԃł����B

|

|

|

|

|

| 2018�N10��15���i���j |

| �N�₩�ȐF�̃T�c�}�C�� |

|

�@�P�O���P�Q���i���j�A�P�C�Q�N���̓T�c�}�C���@������܂����B

�@�T�c�}�C���̕c��p�ӂ��Ă����������������������`�����������܂����B

�@�P�N���ƂQ�N�����y�A�ɂȂ�A��������̃T�c�}�C�������n���܂����B

�@�Q�N���͂������ł����B��N�̌o�������āA�P�N���Ƌ��͂��ăT�c�}�C�����@�邱�Ƃ��ł��܂����B�N�₩�ȁA���ꂢ�ȐF�̃T�c�}�C������������n�ł��܂����B�B

|

|

|

|

|

| 2018�N10��12���i���j |

| �u���w���͂������v�u�������w�Z�ɗ��Ăق����v |

|

�@�P�O���X���i�j�A�������w���̂T�N���ƒ��w�P�N�����ꏏ�Ɂu�t�����[���[�h�����v���s���܂����B

�@�����w�����O���[�v�ɂȂ�A�X�C�Z���̋�����A���܂����B�܂��A�R�O������ی�ҁA�n��̕����Q�����Ă��������܂����B

�@�q�ǂ������̊��z���Љ�܂��B

�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@��

�@���@���w���́A�s�����͂₭�āA�ڂ�������Ȃӂ��ɂ��肽���Ǝv�����B

�@���@�������w���݂̂Ȃ���Ƌ��͂��ăX�C�Z����A���A�����Ȃ��[�܂�܂����B�܂��A�n�����̐l����`���Ă��ꂽ�������łƂ��Ă��y�����ł��܂����B

�@���@���w���́A�ꐶ���ŁA�ǂ�ȂƂ���������Ă��āA����ς蒆�w���͂������ȂƎv���܂����B

�@���@���w����n��̕��Ƌ��͂��ċ�����A���邱�Ƃ��ł��Ă悩�����B���w���ɂȂ����獡�̒��w���̂悤�Ɏ��������`�������Ă��������B

�@���@�������邱�Ƃ͑�ς��������ǁA���낢��Ȑl�Ƌ��͂��āA���ԓ��ɏI����Ă悩�����ł��B���w������`���Ă���Ă��т��эs�������Ă��āA�������Ǝv���܂����B

�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@��

�@

���w���̊��z���Љ�܂��B

�@�@�@���@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@��

�@���@���w���Ƌ��͂������ƂŁA�����[�܂������A���N�̂S���ɂ́A�����A�����X�C�Z�����炭�Ǝv���̂ŁA�n��ɍv���ł���Ǝv���܂����B

�@���@���w���Ɗ������āA����[�߂邱�Ƃ��ł������A��y�Ƃ��Ă̗������������Ɖʂ����Ă悩�����ł��B�S���ɃX�C�Z�����炭�̂��y���݂ł��B

�@���@�l�́A���̊�����ʂ��āA�ƂĂ��������w���̒����[�܂����ȂƊ����܂����B���w���ƈ�̂��Ƃ�ڕW�Ɋ������邱�ƂŁA���w������̂��Ƃ�����ׂ�����A���͂�����ƁA��b������@����܂�A�ƂĂ��ӂ��悭�����ł��܂����B�����T�N���̐l�ɂ����w�Z�ɓ����Ăق����ł��B

�@���@���w���Ƌ��͂��Ċy���������ł��Ă悩�����Ǝv�����B���w���ƒ��悭�Ȃꂽ�Ǝv���̂ŁA�����������R�N���ɂȂ����Ƃ��A�P�N���Ƃ܂����͂��Ċ����������B

|

|

|

|

|

| 2018�N10��11���i�j |

| �����͂ɂȂ�̂� |

|

�@�P�O���P�O���i���j�A�}���\�������s���܂����B

�@�q�ǂ������́A�{���ɂ悭�����܂����B

�@���̓��̂��߂̗��K�������܂����B

�@�ƂɋA���Ă�����K�������q���������܂����B

�@�����炱���A�S�N���j�q�ł͐V�L�^�����܂�܂����B

�@����邽�߂ɂ́A�����K�v�Ȃ̂ł��傤���B

�@�q�ǂ������ɂƂ��āA�����͂ɂȂ����̂ł��傤���B

�@�����ƈ�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�����̂��̂�������荇���Ă���Ǝv���܂��B

�@����q�ɂƂ��ẮA�Ƒ��̉�������Ԃ̗͂�������܂���B

�@����q�ɂƂ��ẮA�ꏏ�ɑ���F�B�A���C�o������Ԃ̗͂�������܂���B

�@����q�ɂƂ��ẮA�������g�̖ڕW����Ԃ̗͂�������܂���B

�@�q�ǂ������́A�����̂��̂�������肠���Ă������͂Ƃ��āA��������̂��Ǝv���܂��B

|

|

|

|

|

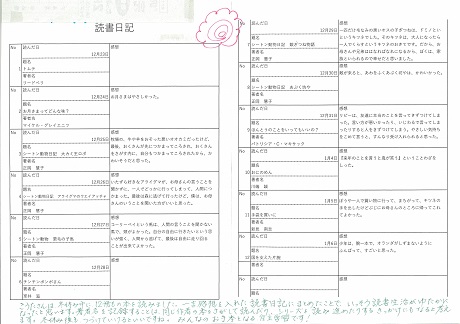

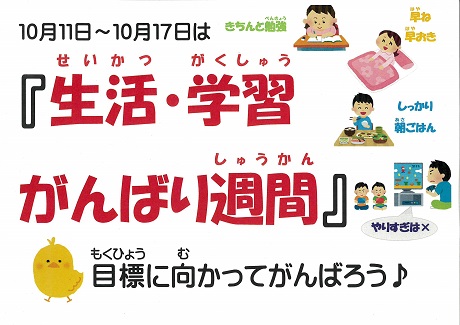

| 2018�N10��10���i���j |

| �����E�w�K�����T�Ԃł��B |

|

�@��������P�O���P�V���i���j�܂ŁA�������w���́u�����E�w�K�����T�ԁv�ł��B

�@��l��l�������̌v�������܂����B

�@���Ƃ́A��������s���邾���ł��B

�@�������A���̎��s������ł��ˁB

�@���Ƒ��̗͂����݂����������B

�@�ƒ�̗͂͑傫���ł��B

�@��낵�����肢���܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N10��10���i���j |

| �����̖ڂɁu�v�����v���I |

|

�@�����͖ڂ̈���f�[�ł��B

�@���H���u�ڂɂ悢�����v�ł����B

�@���j���[�͎��̂Ƃ���ł��B

�@������

�@�����X�[�v

�@���Ƃ背�o�[�̃P�`���b�v����

�@���ق���T���_

�@���u���[�x���[�[���[

�@��������ɂ͎��̂悤�ɏ�����Ă��܂����B

�@�@�@���@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�����́A�ڂ̈���f�[�ɂ��Ȃ�Ŗڂɂ悢�����ł��B�ق���ȂǗΉ��F��̓J���e���������A�̂̒��Ńr�^�~���`�ɕϐg���A�ڂ̔����Ƃ�Ȃǂ̓��������܂��B�܂��A���o�[���r�^�~���`�̑����H�i�ł��B����͂�������̃��f�B�A�œ������Ȃǂ������鎞��ł��B���f�B�A�̎g�p���Ђ����邾���łȂ��A�H�ו�������ڂ��ɂł���悤�A��������ƐH�ׂ�悤�ɂ��Ă��������B

�@�@�@���@�@�@�@�@���@�@�@�@�@��

�@�挎�̕ی������u�j�R�j�R������v�Ɂu�����̖ڂɁw���������x���I�v�Ə����Ă���܂����B���̂Ƃ��肾�Ǝv���܂��B�����̑̂ɂ��v�����������Ăق����Ǝv���܂��B

�@�u�j�R�j�R������v������p���܂��B

�@�@���@�@�@�@���@�@�@�@�@��

�@�A�j���Ɋ���������A�T�b�J�[�ɖ����ɂȂ�����A�G����������c����ȉ��C�Ȃ��s�����A���炾�̂��낢��ȕ����̂͂��炫����ł��Ă��܂��B���ł��ڂ͓��ʁB�܂��̏����W�߂邽�߂ɁA�N���Ă���Ԓ������Ƃ͂��炫�Â��Ă��܂��B�����̖ڂ��ɂ��܂��傤�I

�@

|

|

|

|

|

| 2018�N10��10���i���j |

| �����ł����I |

|

�@�P�O���T���i���j�A�O���s���w�Z���y�Ձi���������فj�ɎQ�����܂����B

�@�S�C�T�N�����u�g�ȁw�f���x���ؐ��v�����t���܂����B

�@���t��A���Z�̐搶���u�����ł����ˁB�v�Ɛ��������Ă��������܂����B

�@����܂ł̗��K�̐��ʂł���A�S���ЂƂɂ��ďW���������ʂł��B

�ŏ��Ɋe�w�Z���킸���Ȏ��Ԃł����A�X�e�[�W�Ń��n�[�T�������܂����B���n�[�T�����I���ƁA���̂��т��Ƃɔ��肪�N����܂����B

�@�����Ȃ��Ǝv���܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N10��9���i�j |

| �т����肷��قǏ������킪 |

|

�@�P�O���Q���i�j�A�R�N�����������͔|���s���Ă����n�E�X�œ~��͔̍|���n�߂܂����B

�@�R�N���̊w�N�����u�ӂ��[�v����Љ�܂��B

�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@��

�@�䕗���ʉ߂�������̂P�O���Q���i�j�ɁA�T��ނ̎�������܂����B�_�C�R���A�J�u�A�t�e�A�A�X�p���A�ق���̂T��ނł��B���Ɉ�ĂāA�����Ă��□�X�`�A���ł�Ȃǂ̋�ނɂ��Ă�����������ƍl���Ă��܂��B�т����肷��قǏ���������A�݂�ȂŒ��J�Ɏ����܂����B���n�̓����y���݂ł��邱�Ƃ͂������ł����A�q�ǂ��������A���̏������킪����Ă����l�q�������̖ڂŊώ@���Ȃ���ǂ�Ȃ��Ƃ������Ă����̂����A�ƂĂ��y���݂ł��B

|

|

|

|

|

| 2018�N10��5���i���j |

| �������w���̎��ƌ����� |

|

�@�������w���ł́A�����w�Z�̋��E�������ꂼ��̊w�Z�ɍs���A���Ƃ��Q�ς������Ă��܂��B

�@�X���Q�W���i���j�́A�h�������w�Z�ŁA�R�N���̍���̎��Ƃ��Q�ς��܂����B

�@�P�O���Q���i�j�́A�h���w�Z�̂P�N���̐��w�̎��Ƃ��Q�ς��܂����B���̎��Ƃ͐V�����Ŏ��g��ł��鐔�w�w�͌���v���W�F�N�g�ł�����܂��B���Ƃ��Q�ς��������ƂŁA�����̎��Ƃɂ��ė�����[�߁A������ы���ɂ�����u���Ɓv�ɂ��Č������Ă��܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N10��5���i���j |

| �������w���������^���B |

|

�@�������w���̂������^��������ŏI���܂����B

�@�ی�҂̊F�l�A�n��̊F�l�A�����͂��肪�Ƃ��������܂����B

�@���ЁA���ꂩ����q�ǂ������̓o�Z�A���Z���ɐ��������Ă���������Ƃ��肪�����ł��B

�@

�@����́A�h���w�Z�̂Q�N���Ɖh�k���̂P�C�Q�N�����ꏏ�ɂ������^�����s���܂����B

�@�P�N���́A���w���������Ȃ��ł��炤�ȂǁA���w���̃��[�h�ł��������s���A����₩�Ȓ��̎��ԂƂȂ�܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N10��4���i�j |

| �������w���������^���A |

|

�@�������w���̂������^�����s���Ă��܂��B

�@�P�O���Q���i�j�́A�h���w�Z�̂P�N�����Q�����Ă���܂����B

�@�h���w�Z�P�N���A�h�k���w�Z�T�C�U�N�����ꏏ�ɂ������^�����s���܂����B�u�ꏏ�ɂ��v���Ƃ̂悳�������܂����B

�@

|

|

|

|

|

| 2018�N10��4���i�j |

| �����̎O���s���w�Z���y�Ձc�S�C�T�N�������\�ł��B |

|

�@�P�O���Q���i�j�A���y����ŁA�S�C�T�N�����u�g�ȁw�f���x���ؐ��v�����t���܂����B

�@�U�N������̌���̌��t������܂����B

�@�{�Ԃ́A�����ł��B

�@�����̒��x�݁A�Ō�̍Ō�܂Ōl���K���Ă���q�ǂ����������܂����B

�@���y����ł̔��\���f���炵�������̂ł����A�����ƁA�������f���炵�����t���ł���Ǝv���܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N10���S���i�j |

| �T�c�}�C���̂�Ń��[�X |

|

�@�X���Q�V���i�j�A�w�K�Q�ς̎n�܂�O�̒��x�݁A�P�N���́A�ی�҂̕��ƈꏏ�ɃT�c�}�C���̂���g���ă��[�X�̓y�������܂����B

�@�T�N�����E��������Ă���Ƃ��ɂ��v�����̂ł����A�����������R�̂��̂ɒ��ڐG��Ƃ����@��͌��݁A����قǑ�������܂���B�P���A�܂������G��Ȃ����Ƃ�����܂��B

�@�T�c�}�C���̂�Ń��[�X�����Ӗ��͂��낢�날�肻���ł��B

|

|

|

|

|

| 2018�N10��3���i���j |

| �@���R�����������c����{�͗F�B�̍�i |

|

�@�X���Q�V���i�j�A�S�N���ȏ�̎��R�������\����s���܂����B�S�N���ȏ�̑�\���������\���܂����B

�@�ċx�݂ɂ�������̎q�ǂ����������R�����Ɏ��g��ł��܂��B

�@��\�Ƃ��Ĕ��\�����q�ǂ������ȊO�̌����̐��ʂɂ��ẮA�e�����O�̘L�����Ɍf������Ă��܂����B

�@���������ƁA�q�ǂ������̃��x���͂ƂĂ������Ǝv���܂��B

�@

�@�u��l�̕S�����S�l�̈���v�̌��t�ǂ���A�ǂ̎q��������Ă��邩��A���x���������̂��Ǝv���܂��B

�@�����āA�������ی�҂̕��X���A�ꏏ�ɂ���Ă��������Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B

�@��w�N�̓W������Ă����i�͂������A���w�N�����w�N���ی�҂̕����ꏏ�ɂ���Ă��������Ă���̂��悭������܂��B

�@�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B

�@�q�ǂ������̓W������Ă����i�����邾���ŁA�������ɂȂ�܂��B

�@�q�ǂ������ɂƂ��Ă��A�F�B�̍�i�́A����{�ł��B�@

|

|

|

|

|

| 2018�N10��2���i�j |

| �����A�����o�Ă��܂��� |

|

�@�����A�����o�Ă��܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N10��1���i���j |

| �u��v����u���v�� |

|

�@�X���Q�O���i�j�A�T�N�������B����ƈꏏ�ɒE�����s���܂����B

�@�T�N���̊w�N�����u���炫��v����Љ�܂��B

�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@���@�@�@�@�@���@�@�@�@�@��

�@�Q�O���i�j�A�E����Ƃ����܂����B����̓����������̂ŁA����܂���Ɋ������A�����ɂ��������Ă��܂����B�q�ǂ������́u�玕�����ŒE������̂��ȁv�u���ԂݒE���@����Ȃ����ȁv�Ɠ���ɂ������ÁX�B�����A�R���o�C�������t����ƁA�u����ς肱�ꂪ��ԑ�����ˁv�ƕ֗����ɔ[���̗l�q�ł����B

�@��Ƃ������I���悤�ɁA�d�����H�v������A�����������肵���q�ǂ������̂������ŁA�P���ԂقǂŒE�����I���܂����B����܂葁���I������̂ŁA�q�ǂ��������g�������Ă��܂������A�u���N�̂T�N���͎d���ɖ��ʂ��Ȃ��v�ƈ��B����J�߂Ă��������A���M�ɂȂ����悤�ł��B���������Ō�܂Œ��J�ɍs���܂����B�V�Ă�H�ׂ�̂��y���݂ł��I�@

|

|

|

|

|

| 2018�N9��28���i���j |

| �ꏏ�ɁA�n��E�ƒ�E�w���ɂ������̗ւ��L���܂��傤�I |

|

�@������炳�u�������w���������^���v���n�܂�܂����B

�@�����́A�h���w�Z�̂R�N���i�h�k�����Ɛ��j�ƂR�C�S�N�������֑O�ɕ��сA�������^�����s���܂����B

�@���w�������Ă����Ƃ������͋C�ɂȂ�܂��B

�@���̒��ł����w�R�N���́A����ɈႢ�܂��ˁB

�@���������Ȃ��Ǝv���Č��Ă��܂��܂��B

�@���w���ɂƂ��ẮA��������̑��݂ł��ˁB

�@���T�P�O���Q���i�j�͒��w�P�N���ƂT�C�U�N���B�P�O���S���i�j�͒��w�Q�N���ƂP�C�Q�N���ł��B����ȊO�̓����������^�����s���Ă��܂��B���̓o�Z�A�[���̉��Z���Ɏq�ǂ������ɐ��������Ă���������Ƃ��肪�����ł��B

�@

|

|

|

|

|

| 2018�N9��27���i�j |

| �����ƃ��f�B�A�F�P�N������S�N�� |

|

�@�X���Q�O���i�j�A�P�C�Q�N�������A�R�C�S�N�������ŕی��w�����s���܂����B

�@�e�[�}�́u�����ƃ��f�B�A�v�ł��B

�@�T�v���Љ�܂��B

�@

�������̖�����

�@�]�̓_���E�C�����s���A���̓��Ɍ����ăG�l���M�[�����߂�B

�A���̓��ɋN�����o������w�K���e�Ȃǂ����A�L������B

�B����ؓ��𐬒�������B

�C���ׂ��Ђ��ɂ���,���傤�Ԃȑ̂�����B

���Q��O�̃��f�B�A���悭�Ȃ����R��

�@�Q�[���A�g�сA�e���r�A�p�\�R���̉�ʂ���̓u���[���C�g�Ƃ��������o�Ă��܂��B

�@���̃u���[���C�g�����тĂ��܂���

�@�Q���������Ȃ�B

�A�����̎���������B

�B�̓����v������Ă��܂��B

���f�B�A�̑S�Ă������킯�ł͂���܂���B

�g���^�C�~���O��p�x�ɂ��ĉƒ�̒��ʼn��߂đ��k���Ă݂Ă��������B

�܂��A���ꂽ�̓����v�𐳂����߂ɂ́A�u�N�����璩���i���j�����т�v�ƌ��ʓI�ł��B

���T�́A�T�C�U�N���ŕی��w�����s���܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N9��26���i���j |

| �@�x�ݎ��Ԃ����K |

|

�@�S�C�T�N���́A�P�O���T���i���j�A�s���w�Z���y�ՂɎQ�����܂��B

�@�q�ǂ������́A���y�̎��Ԃ͂������A�x�ݎ��Ԃ����K�Ɏ��g��ł���q�����܂��B

�@���t�Łu�g�ȁu�f���v���ؐ��v�����t���܂��B

�@�S�N���ƂT�N���̍����̉��y���Ƃ��s���Ă��܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N9��26���i���j |

| �u����B��������B������A������B�v |

|

�@�X���P�X���i���j�A�P�N���̍���̎��Ƃ�S�E���ŎQ�ς��܂����B

�@���ȏ��́u��������v�Ƃ������b�����ނƂ��Ċw�K���Ă��܂����B�o��l���ɂȂ肫���ĉ��ǂ����邱�Ƃ��ɂ��Ă��܂����B

�@���̎��Ԃ́A�u���܁v�̎��̌��t���ǂ̂悤�ɓǂނ̂�����Ƃ��āA�݂�Ȃōl���܂����B

�@�u����B��������B������A������B�v

�@�q�ǂ������́A�u�ǂݕ��̍H�v�v�Ƃ��āA���̂R���ӎ����Ă��܂����B

�@�����̑傫��

�@�����̍���

�@������

�@�������Ȃ��Ǝv�����Ƃ���́A���̓ǂݕ��̍H�v���ӎ����A�H�v�����Ƃ���ɓǂނ��Ƃ��ł���q���������邱�Ƃł��B

|

|

|

|

|

| 2018�N9��25���i�j |

| �@�S�Z�c����ǂō���R�o�R |

|

�@�Q�O����������ی�҃{�����e�B�A�̊F����̗͂���A�X���Q�P���i���j�A����R��S�Z�c����ǂœo���Ă��܂����B

�@�J���S�z����܂������A�����l�ŗ\��ǂ�����{���邱�Ƃ��ł��܂����B

�@

�@���R���Ă̏c����ǂ̗V�т��y�������ł����B�@�����͂��肪�Ƃ��������܂����B

�@�@

|

|

|

|

|

| 2018�N9��21���i���j |

| ���R�̒��ŁF�{��,����R�o�R�����ɍs���܂� |

|

�@����R�o�R�����ɍs���Ă��܂��B

�@������Q�O�����z����ی�҃{�����e�B�A�̕������܂��B

�@���肪�Ƃ��������܂��B

�@�݂�ȂŎ��R���y���݁A�c����ǂ𒆐S�Ƃ���F�B�Ƃ̂��������y���݂����Ǝv���܂��B

�@

�@����A���}�{�E�V�̂��Ƃ������܂������A�ʐ^�̂悤�Ƀl�W�o�i���炢�Ă��܂��B

�@�ڂ�Ⴍ����ƌ����Ă��鎩�R������܂��B

�@�X���Q�S���i���j�͒��H�̖����ł��B���ۂ̖����͂Q�T���̂悤�ł����A�����ł��傤���B

�@������グ��ƌ����Ă��鎩�R������܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N9��20���i�j |

| ���}�{�E�V |

|

�@�w�Z�̃v�[�����̒�̒[�ɂ́A���}�{�E�V�̖���������A���傤�ǐԂ�����������������Ă��܂��B

�@�P�N���́A���낢��Ȃ��̂������Ċy����ł��܂����A���̃��}�{�E�V�̎��������A�H�ׂ���ƕ�����ƁA�����H�ׂĂ��܂����B

�@�Ƒ��ɐH�ׂ��������ƁA�����A�����q�����܂��B

�@���}�{�E�V�ɂ��ẮA���̂悤�ɏЉ��Ă��܂��B

�@���@�@�@�@���@�@�@�@���@�@�@�@���@�@�@�@��

���}�{�E�V�́A6�`7�����ɉԂ��J���A9�����ɉʎ������点�܂��B���}�{�E�V�̎��́A�炪�ԐF��I�����W�F�ʼnʓ��͉��F�����Ă��܂��B�n���ƒn�ʂɗ������A���̂܂ܔ���Đ��ł��H�ׂ��܂��B�ʓ��ɂ͏����Ȏ킪������������Ă��āA���͊Â��A�悭�}���S�[��o�i�i�A�����т̖��Ɏ��Ă���ƗႦ���܂��B�������A�ԂԂ��������ڂ���A�H�ׂ��邱�Ƃ����܂�m���Ă��Ȃ��ʎ��ł��B

|

|

|

|

|

| 2018�N9��19���i���j |

| �O��V���Ɍf�ڂ���܂��� |

|

�@�����̎O��V���ɐ���̗�����̋L�����f�ڂ���܂����B

�@�O��V���̋L�҂̕��ɉh�k���w�Z�̉����̎p���ڂɗ��܂�A��ނ��ꂽ��A�ʐ^���B�e���ꂽ�肵�܂����h�k���w�Z�̉����̂悳���L�҂̕��ɂ��`������̂��Ǝv���܂��B

�@���̎��̎ʐ^���A�����̎O��V���Ɍf�ڂ���܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N9��18���i�j |

| �卪�̉肪�o�܂��� |

|

�@�u�肪�o�Ă�v

�@�����ɗ����A�Q�N�����������đ傫�Ȑ����o���Ă��܂����B

�@��T�A�����卪�̉�ł��B

�@�����A�Q�N���͊ώ@���Ă��܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N9��18���i�j |

| �����c�}���\�����Ɍ����� |

|

�@�}���\�����Ɍ����āA��T����e�w�N�����ƂɃR�[�X�̎������n�܂�܂����B

�@�����́A�P�C�Q�N���ƁA�T�C�U�N�����������s���܂����B

�@�O���E���h�𑖂邱�ƂƁA���̂悤�ɊO�𑖂邱�ƁA�F����́A�ǂ��炪�D���ł����B

�@���邱�Ƃ͋ꂵ�����Ƃł����A�����͂���₩�ȕ��������Ă��܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N9��14���i���j |

| �������� |

|

�@�����̋��H�́u���������v�ł����B

�@���j���[�͎��̂Ƃ���ł��B

�@�����͂�

�@���卪�̃I�C�X�^�[��

�@���t����

�@���o���o���W�[�T���_

�@������

�@���H�Z���^�[����͂��u��������v�ɂ͎��̂��Ƃ�������Ă��܂����B���ƒ�ł��A���H�̂��Ƃ�b��ɂ�����A�H�ɂ��Ęb��ɂ����肵�Ă��������ƁA���肪�����ł��B

�@�������ψ���̎q�ǂ������́A���H�̎��Ԃɕ����ŏЉ�Ă��܂��B

�@���@�@�@�@�@���@�@�@�@�@���@�@�@�@�@���@�@�@�@

�@�����͌��������ł��B�l�͐����Ă������߂ɉ���K�v�Ƃ��܂��B�S�O�L���̎q�ǂ��ŁA��W�O�O�����̉����̓��ɂ��邻���ł��B���t�⍜�ȂǂɊ܂܂�Ă��āA�זE�𐳏�ɕۂȂǂ̓��������Ă��܂��B�������A��肷���͕a�C�ɂȂ���₷���A�̂̂��߂ɂ悭����܂���B�����ɂȂ�邱�Ƃ���ł��B���̂��߂ɂ͂悭����ŐH�ׂ邱�Ƃ�S�����A�H�ނ̖��𖡂킦��悤�ɂȂ�܂��傤�B

|

|

|

|

|

| 2018�N9��14���i���j |

| �̌����邱�ƂƊ��Ɍ������ĕ����邱�� |

|

�@�P�Q���i���j�A�U�N�����V������앟����̏o�O���Ƃ��܂����B

�@�܂��A�l�X�ȍ���ґ̌������܂����B

�@�q�ǂ������̊��z���������Љ�܂��B

�@�����E�����܂��Ȃ�A���肪�قƂ�nj����Ȃ��đ�ς������B

�@�����������ō����ɂ��Ȃ�����A���������~�Ȃ̂�������Ȃ��āA�x�����x���Ȃ��đ�ς������B

�@���Ȃ����Ăď�����܂茩���Ȃ������B�w���s���R�ɂȂ��ĂR�{�̂悤�Ȋ����������B

�@�̌���A�q�ǂ������́A�ʐ^���̂悤���Ɍ������āA���̂悤�Ȃ��Ƃ��w�т܂����B

�@������҂ւ̐ڂ���

�@������҂̂��߂̎{��

�@�����Ƃ����d��

�@�w�Z�ł̊w�т́A��{�I�ɂ͊��Ɍ������Ă̎��Ԃ��ł������ł��B

�@�������A���ꂾ���ł́A�Ȃ��Ȃ��[�܂�܂���B�ł�����A�̌������Ƃł��������悤�ɂ��Ă��܂��B�������A����ꂽ���Ԃ̒��ŁA�v���悤�ɑ̌��̎��Ԃ����Ȃ��̂�����ł��B

�@���Ԃ�L���Ɏg���A�̌��Ɏx����ꂽ�w�т�W�J�ł���悤�ɂ��Ă��������Ǝv���܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N9��14���i���j |

| �u�������v�n�܂�܂��� |

|

�@���T����T�P��A�ł���Ƃ��͂Q��́u�������v�i���}���\���j���n�܂�܂����B

�@��l�ł̗��K�A���邢�̓O���[�v�ł̗��K���q�ǂ������͋x�ݎ��Ԃ��g���Ď��g��ł��܂��B

�@�x�ݎ��Ԃ��g�����u�����Ō��߂��v���K�������̂ł����A�u�������v�̂悤�ɑS�̂��܂Ƃ܂��Ă̗��K�������Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

�@����́A�ْ��������邩��ł��B���ْ̋������q�ǂ������̗͂�����ɐL���܂��B�@�@

|

|

|

|

|

| 2018�N9��13���i�j |

| �u���̂�������Ɂc�v�̉̐��ɗU���� |

|

�@�����̉̂́u�������������v�ł��B

�@���̉�≹�y�̎��ԁA�e�w���ʼn̂��Ă��܂��B

�@�������ɂ��Ă��̐����������Ă��܂��B

�@���̉̐��ɗU���ĂP�N�������ɂ����ƁA�̂�h�炵�Ȃ���A���ꂢ�ȉ̐��ʼn̂��Ă��܂����B

�@�u���̂�������Ɂc�v����͐��ʂ��傫���Ȃ�A����グ�悤�Ƃ���Ɉꐶ�����ɉ̂��Ă��܂����B

�@���̉�I����ĂP���Ԗڂ��n�܂������A�������O�ɏo��ƁA�{��ǂސ����������Ă��܂����B

�@�����搶�ɂ��P�N���ւ̓ǂݕ������ł����B

�@�P�N���́A�̂��̂��Ă���Ƃ��Ƃ͈Ⴄ�W���͂ŁA�y�������ǂ݂��������y����ł��܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N9��12���i���j |

| �h�k���̉����A�悩�����ł��ˁB |

|

�@����̎s�e�P������I�������A���Z�̐搶������A�u�h�k���w�Z�̉����A�悩�����ł��ˁB�v�ƌ����܂����B

�@�q�ǂ����������Z�Ŋ�����A�����̐���t�̗͂��o�����Ƃ�����Ă���p������ƁA�ƂĂ����ꂵ���Ȃ�܂��B

�@�����悤�ɁA�q�ǂ������̂���������Ƃ�F�߂Ă��������A�ق߂Ă�������肷��ƁA��������ꂵ���Ȃ�܂��B

�@�����O���E���h����̋A�蓹�A���͂ƂĂ��K���ȋC�����ł����B

�@�w�Z�ɋA��ƁA���ւɎʐ^��̂悤�ɂT�N���̂߁[���Z�[�W���\���Ă���܂����B

�@�܂��A���ꂵ���Ȃ�܂����B

�@���́A�ʐ^���̂悤�Ƀ��b�Z�[�W���\���Ă���܂����B

�@�傫�ȕ��������łȂ��A���M�ŁA��l��l�̃��b�Z�[�W�������Ă���܂����B

�@���ǁA���́A�����炸���ƍK���ȋC�����ł����B

|

|

|

|

|

| 2018�N9��11���i�j |

| �W�S�R�l�̒��� |

|

�@�O���s�e�P���������܂����B

�@�����ƉJ���łǂ̊w�Z���v���悤�ɗ��K���ł��܂���ł����B�h�k���̂U�N�������̂悤�Ȋ��̒��A���K���A�������Ă��܂����B

�@���Z���Ԃ́A�����Ă��P�O��������܂���B�Z�����Z�́A�\���b�ł��B�P��̎��Z�����ł���T�b��������Ȃ����Z������܂��B

�@���̎��ԂɁA�����̗͂�����̂́A�Ȃ��Ȃ�������̂ł��B�v���悤�Ɏ����̗͂��ł��Ȃ������q�ǂ����������܂����A�����̒��q�̒��ł́A�ǂ̎q������t�̗͂����܂����B

�@�j�q�n�[�h���ł́A���܂��邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�O���s���̂U�N���́A�W�S�R�l�ł��B�����̎�ڂɕ����ꂽ�Ƃ͂����A���̒��œ��܂����̂ł�����f���炵�����Ƃł��B

�@���߂łƂ��������܂��B

�@�@

|

|

|

|

|

| 2018�N9��10���i���j |

| ��������{����Ă����̂ł��ꂵ���ł� |

|

�@�X���U���i�j�A�Q�w���ŏ��̎����ԕ��ɂł����B

�@�h�k���w�Z�̎q�ǂ������́A���̎����ԕ��ɂ��ƂĂ��y���݂ɂ��Ă��܂��B

�@�������Ă�������s���}���ق̕����u�h�k���w�Z�̎q�ǂ������́A��������{����Ă����̂��ꂵ���ł��B�v�ƁA�b����Ă��܂����B

�@

�@�����ԕ��ɂɂ́A�w�Z�̐}�����ɂȂ��{������܂��B�����ԕ��ɂ͗l�X�Ȗ{�ɐG��邢���@��ɂȂ��Ă��܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N9��10���i���j |

| �c����ǂɂ�鍑��R�o�R�Ɍ����� |

|

�@��T�̂X���S���i�j�ɏc����ǂɂ�鍑��R�o�R�i�X���Q�P���j�Ɍ����Ă̑��k���s���܂����B

�@�e�ǂ̂߂��Ă����߂���A�����̂߂��Ă����߂��肵�܂����B�܂��A���N�̐X�����ŁA�ǂ�ȗV�т����邩�����k���܂����B

�@���̑��k�́A�U�N�����i�߂�̂ł����A�U�N���́A���̑��k�̂��߂ɏ��������ėՂ�ł��܂��B

�@�b�̐i�ߕ����l������A�ꍇ�ɂ���ẮA���Ă��l���܂��B

�@���k���n�܂�A���w�N�̍l�����ǂ�����Ĉ����o�����A�H�v���K�v�ł��B

�@�U�N���́A�o�R�̖{�Ԃ����łȂ��A���̂悤�Ȋ�����ʂ��āA���[�_�[�Ƃ��Đ������Ă����̂��Ǝv���܂��B

�@�U�N�����A�T�N���̃A�C�f�B�A���u�����ˁB�v�ƔF�߂Ă���p������܂����B�F�߂�ꂽ�T�N���́A�Ί�������A���ꂵ�����ł����B

�@�������U�N���ł��B

�@�@

|

|

|

|

|

| 2018�N9��7���i���j |

| ���̃G�l���M�[ |

|

�@�e�w�N�̑̈�ł��}���\�����Ɍ����Ă̗��K���n�܂�܂����B

�@�������R�N�����̈�̎��Ԃɗ��K���Ă��܂����B

�@�ǂ̊w�N�ł����ۂ̃R�[�X�𑖂鎎�����܂߁A���ꂩ��v��I�ɍs���܂��B

�@�R�N���̗��K�̗l�q�����Ă���Ɓu�����I�v�Ƃ��������~�ނ��ƂȂ������Ƒ����Ă��܂����B

�@���́u�����I�v�Ƃ��������Ă��邾���ŁA�����g���u����낤�v�Ǝ��R�Ɏv���Ă��܂��܂����B

�@���̃G�l���M�[�������܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N9��7���i���j |

| �Ō�̗�����K |

|

�@�������S�̂ł��Ō�̗�����K�ł����B

�@�J�ł����̂ŁA���K�͑̈�ق�L���A�K�i�Ŏ��{���܂����B

�@���܂Ŋw�C�����Ȃ�������Ȃ����Ƃ��m�F������A�̂��ق������肵�Ȃ�����g�݂܂����B

�@���T�A�X���P�P���i�j���{�Ԃł��B

�@�݂�Ȃʼn����������Ǝv���܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N9��6���i�j |

| �p���͗͂Ȃ� |

|

�@�}���\�����Ɍ����ė��K����l�������Ă��܂��B

�@�}���\�������ӂȐl�ł��u���K�͂��܂�D���łȂ��v�Ƃ����l���������܂��B

�@�ʐ^��̂悤�ɁA��l�ŗ��K����̂ł͂Ȃ��A���������A�u�ꏏ�ɗ��K����l�v�������Ď��g�ނ̂������ł��ˁB

�@�������A�ʐ^���̂悤�ɁA��l�ŗ��K�ł���l�����炵���ł��B

�@�}���\�����͂P�O���P�O���i���j�ł��B

�@�܂��A�P��������܂��B

�@�ڕW����ɂ���Ƃ��A���̂��߂̏���������Ƃ������Ƃ́A��������l�ł�������̂ł��B�P���Q��͗��K�ł��܂��B�P�O�炢���K�ł���l���������邩������܂���B

�@�������A�����̂悤�ɗ��K�ł���l�́A������������܂���B

�@�u�p���͗͂Ȃ�v�Ƃ������t������܂����A�p������Ƃ������Ƃ́A�{���ɓ�����Ƃł��B

�@���ЁA���Ƒ��̗͂�݂��Ă��������B���Ƒ��̉������A�q�ǂ������̗͂ɂȂ�܂��B

�@�h�k���w�Z�́A���̃}���\�����ւ̎�g��ʂ��āA�q�ǂ������Ɏ��v�͂���Ă����ƍl���Ă��܂��B

�@��낵�����肢���܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N9��6���i�j |

| �e�P������͗��T�ł��B |

|

�@������Ɍ����āA�w�Z�ł̕��ی���K�́A�T�N�����Q�����ꏏ�ɗ��K���Ă��܂��B

�@�U�N���́A����́A�����O���E���h�ŗ��K���܂����B���ۂ̋��Z��ł̎n�߂Ă̗��K�ł����B

�@����A�قƂ�Ǘ��K���鎞�Ԃ͂Ȃ��̂ł����A�U�N���́A�̈�̎��Ԃ�����̗��K�Ɏ��g��ł��܂��B�݂�Ȃʼn����������Ǝv���܂��B

�@

|

|

|

|

|

| 2018�N9��5���i���j |

| �����s���܂����F�T�N�� |

|

�@����̌ߑO���A�T�N���͈����s���܂����B

�@���B���狳���Ă��������A��������̃{�����e�B�A�̊F���珕���Ă��������Ȃ�����{���܂����B

�@���B���������������������n��̊F����A�T�N���̕ی�ҁA���Ƒ��̊F����A�Q�O���߂��̐l���Q�����Ă��������܂����B

�@�����l�ŁA�T�N���́A���S�Ɉ��S���Ĉ��̑̌������邱�Ƃ��ł��܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N9��4���i�j |

| �e�P������͂X���P�P���i�j�ł� |

|

�@�����̎�������ŁA�X���P�P���i�j�̐e�P������ɎQ������U�N���̌������s���܂����B

�@�U�N���́A��l��l�������̂߂��Ă\���܂����B

�@���̌�A�T�N�������[�_�[�ɂȂ��đS�Z�łU�N���ɃG�[����������܂����B

�@����͕��i�ӎ����Ȃ��P�b�A�O�D�P�b��P�����A�P�������ӎ������肵�܂��B

�@���i�̐����ł́A�����������Ƃ̂Ȃ������̑傫���ł����A���������Ă���Ƃ��͈ӎ����鐔���̑傫���ł��B

�@�����������E�ŋ�����������ł���ɐL�тĂق����Ǝv���܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N8��31���i���j |

| �Ȋw�����͓�����O |

|

�@����A�T�N���ƂU�N�����e�w���ʼnȊw�����̔��\����s���Ă��܂����B��N�������v�����̂ł����A�h�k���w�Z�̉Ȋw�����̃��x���͂ƂĂ������Ǝv���܂��B

�@�q�ǂ������́A������O�̂悤�ɉċx�ݒ��ɂ�������Ǝ��g��ł��܂��B

�@�������A����́A�q�ǂ����������̗͂ł͂���܂���B�ی�҂̊F�l���͂��߁A���Ƒ��̑傫�Ȏx�������邩��ł��B

�@�������A��邩���Ȃ����́A��l��l�̎q�ǂ������ɔC����Ă��܂��B

�@�h�k���w�Z�ɂ́A���̂悤�Ɍ��������蒲�ׂ��肵�����Ƃ��܂Ƃ߂�Ƃ�������������܂��B

�@���̕����������Ă��邩�烌�x���������̂��Ǝv���܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N8��31���i���j |

| �݂�ȂŁu����v |

|

|

|

| 2018�N8��30���i�j |

| ����n�߂��R�N���Q�l |

|

�@�P�O���P�O���i���j�̓}���\�����ł��B

�@�����̂Q�O���x�݁A�}���\������ڎw���A�̈�قő���n�߂��R�N�������܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N8��30���i�j |

| �q�ǂ����������b�Z�[�W�Ō}���� |

|

�@�E���́A�q�ǂ��������}���邽�߂ɗl�X�ȏ��������܂����A�S�C�́A�ʐ^�̂悤�ɍ��̃��b�Z�[�W�������A�q�ǂ��������}���܂����B

�@���C�������ēo�Z���Ă���q�ǂ��A�ċx�݂��I����ĕs���Ȏq�ǂ����������̍��̃��b�Z�[�W�Ō}���A�u����낤�v�Ƃ����ӗ~�����߂܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N8��30���i�j |

| �Q�w�����n�܂�܂��� |

|

�@�Q�w�����n�܂�܂����B

�@�q�ǂ������́A�ċx�݂Ɏ��g���ʂ𗼎�Ɏ����Ă̓o�Z�ł����B

�@�n�Ǝ��ł́A��\�̎q�ǂ��������ċx�݂̎v���o��Q�w���̖ڕW�\���܂����B

�@�ċx�݂̐����̏[���ƂQ�w���̌��ӂ����Ƃ��ł��܂����B

�@�����Ă���q�ǂ������̎p�����Ă���ƁA�����Ă���q�ǂ��������[�������ċx�݂��߂����A�Q�w���Ɍ����ĖڕW�m�ɂ��Ă��邱�Ƃ��`����Ă��܂����B�C�������p���Ɍ���Ă��܂����B

�@�Q�w������낵�����肢�����܂��B

�@�z�[���y�[�W���ł��邾�������A�X�V���Ă��������Ǝv���܂��B

�@

|

|

|

|

|

| 2018�N8��4���i�y�j |

| �������̎��n�c�R�N�� |

|

�@�t������B����ɋ����Ă��������Ȃ�����g�������͔̍|���A�W���S��(�y)�Ƀ����������n���܂����B

�@�R�N���̕ی�҂̕�����������Q�����Ă��������A�傫�Ȃ����������ȃ����������n���邱�Ƃ��ł��܂����B

�@���n�̌�́A���B����͔̍|�������������X�C�J�����������A�݂�ȂŐH�ׂ܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N7��29���i���j |

| �ی�ҁA�n��̊F����̗͂͑傫���c��������� |

|

�@�V���Q�X��(��)�A������Ƃ̌�A����ɏ��������Ȃ������ԑтɎ�����������s���܂����B

�@�ی�ҁA�n��̊F����̗͂͑傫���Ȃ��ƁA���߂Ďv���܂����B

�@���̎���������̂��߂ɕی�ҁA�n��̊F����́A��������ۊǂ��Ă����Ă��������Ă��܂��B

�@�����l�ŁA���N�x����������̎��v�������邱�Ƃ��ł��܂����B

�@���肪�Ƃ��������܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N7��29���i���j |

| �e�q�ňꏏ�ɁcPTA������Ɓ@���̂R |

|

�@�l����l�ł��邱�Ƃ͂����������Ƃ���܂���B

�@�������A���̂悤�ɂ�������̐l���ꏏ�Ɏd��������ƁA���̐��ʂ́A�z���������܂��B

�@��͂�A�u�l�̗́v�͂������Ȃ��ƁA�v���Ă��܂��܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N7��29���i���j |

| �e�q�ňꏏ�ɁcPTA������Ɓ@���̂Q |

|

�@�e�q�Řb���Ȃ�����g��A�e�q�ŋ��͂����肵�Ď��g��ł���p�����������܂����B

�@�e�q�ňꏏ�Ɏd�������鎞�ԁA����������Ȃ��Ǝv���܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N7��29���i���j |

| �e�q�ňꏏ�ɁcPTA������� |

|

�@�V���Q�X��(��)�A�����珋�����ł������APTA������Ƃ��s���܂����B

�@������N���̑��͂炢�A���a�̓D�グ�ȂǁA��������̐l�̗͂ŁA�w�Z����ς��ꂢ�ɂȂ�܂����B

�@

|

|

|

|

|

| 2018�N7��13���i���j |

| �������̊F����Ɋ��ӂ���� |

|

�@�����������ɂ́A��������̕����o�^���Ă��������Ă��܂��B

�@���N�x�́A����ɂ�������̕����o�^���Ă�������A�q�ǂ������̓o���Z��������Ă��������Ă��܂��B

�@�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B

�@���������܂ŁA�q�ǂ������͈��S�Ɉ��S���Ċw�Z�ɗ��邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�V���P�R��(��)�ɂ́A�������̕��ł��s���̕t�����ƈꏏ�ɋ��H��H�ׂȂ��猩�����̕��Ɋ��ӂ������s���܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N7��11���i���j |

| �u����̗́v����Ă� |

|

�@�h�k���w�Z�ł́A�P�w���ɂR�l�̐E��������̎��Ƃ����J���A���悢���Ƃɂ��Č����������܂����B

�@��N�x�܂ł́A�Z�����������ȂƂ��Ď��g��ł��܂����B�Z���́A�w�K���e�A�w�K�p�ꓙ�����ȏ��ɖ��m�Ɏ�����Ă��܂��B

�@�������A����́A�Z���̂悤�ɂ����Ȃ��Ƃ��낪����Ƃ���ł��B

�@���Z�ł́A�u�ǂ݂̋Z�\�v�u�ǂ݂̗p��v�m�ɂ��Ďw�����邱�Ƃɗ͂����Ď��g��ł��܂��B

�@�V���P�P���́A�S�N���̍���̎��Ƃ��Q�ς��A���ی�A���Ƃɂ��Č������܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N7��10���i�j |

| �Ԓd�̕c�A�� |

|

�@�Ԃ̕c�A�����s���܂����B

�@���̎�������Ŋ��ψ�����ɗD�����s���ɂ��Ĕ��\���܂����B

�@���\�̍Ō�ŁA�Ԓd�̕c�A���̃{�����e�B�A���W���܂����B

�@��������̎q�ǂ��������A���x�݂ɂ�������炸�A�Q�����܂����B

�@�q�ǂ������͒��J�ɐA���A�����Ղ�Ɛ��������Ă��܂����B

�@�Z�����Ԃł������A�A���̖��ɐG��鎞�Ԃł����B

|

|

|

|

|

| 2018�N7��9���i���j |

| ���J |

|

�@�S�N�����C���J���y����ł��܂����B

�u�J�̉����o��v�u�y�킩�特���o��v���̌����́C���J�ł������ł��B�����ɂ�����������܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N7��6���i���j |

| �k�����q�Ղ� |

|

�@���N�x�̖k�����q�܂�́C��N�x�܂ł̏c����ǂł͂Ȃ��C�w�N�ł��X���o���܂����B�c����ǂƂ͈Ⴄ�C�e�w�N�̂��ꂼ��̍H�v������܂����B

�@�c����ǂł̎�g�ł́C�u���K�v��������x�̎��ԕK�v�Ȃ��͎̂��{�ł��܂���B�����Ɏ��Ԃ���������̂����{�ł��܂���B

�@����́C�w�N�Ŏ��{����̂ŁC���ꂼ��̊w�N�����Ɏ��Ԃ��g���C����������C���K�����肵�Ă��܂����B

�@�w�N�Ŏ��{����悳�����������܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N6��28���i�j |

| �������w���W���j�A���[�_�[���C��:�T�N�� |

|

�@�U���Q�W���i�j�E�Q�X���i���j�̂Q���Ԃ̖������N���R�̉Ƃł̏h���̌��w�K�ƁC���̏�������ߒ��łT�N���͑傫���������܂����B

�@��ʏ��w�Z�C�h�������w�Z�̂T�N���ƁC�����A�h�x���`���[�C�L�����h���t�@�C���[�C��O�������̊�����ʂ��āC�u���͂��邱�Ɓv���w�т܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N6��26���i�j |

| �݂��q�W��F�����ߌ������[���X�N�[���W�� |

|

�@�U���Q�U���i�j�C�݂��q�W����s���܂����B

�@�e�w�N�Ƃ��C�����߂��N���Ȃ��C���̂悢�N���X�����邽�߂ɁC���Ɏ��g��ł���̂��\���܂����B�����Ă���Ƃ��C�q�ǂ������͐^���ł����B

�@����́C���\���ďI���ł͂Ȃ��C�N���X���ƂɌp�����Ď��g��ł������ƂɈӖ�������܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N6��7���i�j |

| �T�c�}�C���̕c�A�� |

|

�@���N���������炳�܂����̕c�������b���������܂����B

�@�U���V���i�j�C�������狳���Ă��������Ȃ���C�P�E�Q�N�������܂����̕c��A���܂����B

�@���̌�C�V�C�̂������������C����肪��ςł������C�������撣�茳�C�Ɉ���Ă��܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N6��22���i���j |

| �g�т̐U���̂悤�Ɏ��u���V���� |

|

�@�U���Q�Q���i���j�C�P�E�Q�E�T�E�U�N���Ŏ��ȉq���m�ɂ�鎕�݂����w�����s���܂����B

�@��̓I�ŁC�ƂĂ�������₷���w���ł����B

���Ȍ��f�̌��ʁC��N�x�Ɣ�ׂāC���N�x�͂ނ����̊����������Ă��邱�Ƃ�������܂����B

�@�q�ǂ������́C�ӎ����Ă݂����Ă���Ǝv���܂����C���ƒ�ł��q�ǂ������̎��݂����̎d���ɋC��t���Ă���������Ƃ��肪�����ł��B

|

|

|

|

|

| 2018�N6��22���i���j |

| �������ɖ͗l�������܂��� |

|

�@�U���Q�Q��(��)�A�R�N�����������ɖ͗l�������܂����B

�@�W���Ɏ��n���܂��B���̓��܂łɃ������͑傫���Ȃ�܂�����A�͗l�͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă���ł��傤���B�y���݂ł��ˁB

|

|

|

|

|

| 2018�N6��22���i���j |

| ���N���߂Ẵv�[�� |

|

�@���N�̐��j�́C�U���Q�Q���i���j����n�܂�܂����B

�@�R�E�S�N�����ŏ��ł����B

�V��ɂ��b�܂�C�ƂĂ��C�����悳�����ɉj���ł��܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N6��21���i�j |

| �������w���̐搶�����Q�ρF�Q�N������ |

|

�@�U���Q�P���i�j�C�Q�N���ō���̌��J���Ƃ��s���܂����B

�@�������w���̐搶����������Q�ςɂ�������Ⴂ�܂����B�܂��C������ы��琄�i�ۋ���Z���^�[�w���厖�̐搶��������Ă����������Ƃ����Ă��������܂����B

�@���ی�C�Q�ς����搶���ŋ��c���s���C���悢���Ƃɂ��Č������܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N6��21���i�j |

| �ی�҂̓ǂݕ����� |

|

�@�R�N���̕ی�҂̕����C�ǂݕ����������Ă��������܂����B

�@����I�ɂ��b�|�P�b�g�̕ĎR����C�Z������ǂݕ����������Ă��������Ă��܂����C����̂悤�ɕی�҂̕�����̓ǂݕ������������Ȃ��Ǝv���܂����B

�ǂݕ������́C���߂���Ƃ������Ƃ͂���܂���B�ǂݕ������ɂ��{�ɐe���݁C�{���D���ɂȂ����q���������܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N6��19���i�j |

| �P�N���̎Z�� |

|

�@�q�ǂ������̊w�K�̎d���́C���낢�날��܂��B

�@���̎��Ԃ̂P�N���̎Z���́C����u�����v�ɂȂ�u���v���J�[�h�̒����猩�t����w�K�ł����B�����́u���v���u�����v�̋t�ł��B

�@�q�ǂ������́C�y���݂Ȃ���C�Y�݂Ȃ�����g��ł��܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N6��15���i���j |

| �R�N���F���ւ�������Ƃ���ō�i�Â��� |

|

�@�R�N�����C�������ւ�������Ƃ���̑��K���X�⒌�C�ǂȂǂō�i�Â�������܂����B

�@�����ȃv���X�`�b�N�e��ȂǂɃy���ŐF��h������C�\�荇�킹���肵�Ă����Ă��܂����B

�@�q�ǂ������́C�W�߂��ޗ���ꏊ�̊����ɍ��킹�čH�v���Ă��܂����B�܂��C�F�B�̂����i�Ɏh�����āC�H�v���Ă��܂����B

�@����ߒ����y����ł��܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N6��12���i�j |

| ���y����F�Q�N�� |

|

�@���N�x�̉��y����̔��\�͂Q�N������n�܂�܂����B�U���P�Q���i�j�ł����B

�ی�҂̕����������ɗ��Ă��������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B�ی�҂̕���������Ă��������ƁA�q�ǂ������̗�݂ɂȂ�܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N7��12���i�j |

| �R�N���̍���̎��� |

|

�@�U���P�Q���i�j�C�R�N���ō���̎��Ƃ����J����܂����B���N�x�ŏ��̌��J���Ƃł��B

�@����̎��Ƃ����J���C���̎��Ƃ��Q�ς��C���Ƃɂ��čl���܂��B�݂��̎��Ƃ��Q�ς��C���̎��Ƃ���ɕ��ی�C���c���s���܂��B

�@���c�����邱�Ƃ�ʂ��āC���悢���Ƃ�Nj����Ă����܂��B

�@��P��ڂ́C�R�N���̎��Ƃł����B���Ƃ��Q�ς�����C���Ƃɂ��ċ��c�����肷��ƁC�u���Ƃ̉��[���v���l���������܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N6��8���i���j |

| �P�N���͒��낪���C�ɓ��� |

|

�@�U���W���i���j�C���̓�����������̂P�N��������ŗV��ł��܂����B

�P�N���́C���낪���C�ɓ���ł��B�t���璆��ŗV��ł���p�������������܂��B

�@�V�тȂ���A���̐����C�ω����y����ł��܂��B

�@����ɂ͓��I������̂ł����C���̂悤�ȓ��̎����Ȃ�C���ꂪ���͂�Ă��Ă��܂��B

�@�P�N���́C��������āu�����Ă��܂����B�v�ƁC�����Ă��܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N6��5���i�j |

| �U�N���F���n�ւ̏C�w���s�@���̂R |

|

�@�o�X�K�C�h���u�����q�ǂ������ł��ˁB�v�ƁC���x���b���Ă���܂����B

�@�����C�����v���܂����B���x�������v�����Q���Ԃł����B

�@�q�ǂ������́C�w�Z�ɂ���Ƃ������悤�Ɋy�����߂����Ă��܂����B�����̏Ί�ł����̂悤�ɑ傫�Ȑ��ŏ��Ă��܂����B�Ί�Ə������₦�܂���ł����B

�@�����̂悤�ɁC��������C���������肵�Ă��܂����B

�@�����̂悤�ɁC�f���ɍl���C�s�����Ă��܂����B

�@�u�������悭�����悤�v�Ƃ����Ƃ��낪����܂���ł����B�����炱���C�u�����̎p�v���o�X�K�C�h����́C�ق߂Ă����������̂��Ǝv���܂��B

�@�������C�h�k���w�Z�̂U�N���ł��B

|

|

|

|

|

| 2018�N6��5���i�j |

| �U�N���F���n�ւ̏C�w���s�@���̂Q |

|

�@�C�ł́A���[�^�[�{�[�g�̃X�s�[�h�����Ƃ��炢�M�̕s����Ȃӂ�ӂ튴���y���݂܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N6��5���i�j |

| �U�N���F���n�֏C�w���s |

|

�@�U���T��(�j�A�U��(��)�ƂU�N���͍��n�֏C�w���s�ɍs���Ă��܂����B

�@�T�N�����ʐ^�̂悤�ɕ���Ō������Ă���܂����B

�@���n�ł̍ŏ��̑̌��́A�����̂�ł����B�ǂ̎q�������ɂȂ��Ă���Ă��܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N5��30���i���j |

| �R�E�S�N���̎��]�ԋ����F���[������邱�Ƃ́u�S��b���飂��� |

|

�@�R�C�S�N���́C�T���R�O���i���j�Ɏ��]�ԋ������s���܂����B

�@�w���҂̕�����́C�q�ǂ��������悭�m�F���ĉ^�]���Ă���Ƃ��낪�f���炵���ƁC�ق߂Ă��������܂����B

��ʃ��[������邱�Ƃ͓�����O�̂��Ƃł��B�������C������O�̂��Ƃ���O�̂悤�ɁC�܂�C���R�ɂł���Ƃ������Ƃ́C�ӊO�ɓ�����̂ł��B

�@�Ⴆ�C�Ԃō������H���^�]���Ă����Ƃ��ɁC�V��╗���̏Ŏ����T�O�`�U�O�q�ɐ�������邱�Ƃ�����܂��B�������H�����̑����ő��邱�Ƃ́C���Ȃ�S���h���Ԃ��܂��B�������x������Ă���ƁC�ǂ�ǂ���Ă����܂��B�������ƁC����ɐS���h���Ԃ��܂��B

�@������O�̂��Ƃ���O�ɂ�邱�ƁC���[������邱�Ƃ́C���̂悤�ɗh���u�S��b����v���Ƃł�����܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N5��29���i�j |

| �������w���F���Ƃ̎w���Ă̌��� |

|

�@�����������́C�N�ɂP��ȏ�C�݂��̎��Ƃ��Q�ς��C�ǂ�������u�悢���Ɓv�ɂȂ�̂��������܂��B

�@���Ƃ����J���鋳���́C���̑O�ɂǂ̂悤�Ɏ��Ƃ�����̂��C���Ƃ̌v��𗧂Ă܂��B���̎��ƌv����u�w���āv�Ƃ����܂��B

�w���Ă�����C�w���Ă̌����C���Ƃ̌��J�ƎQ�ρC���J���ꂽ���Ƃɂ��ċ��c�C���Ƃɂ��Ă̂܂Ƃߓ��C�����̎�g���u���ƌ����v�Ƃ����܂��B

�@�������w���ł́C�Z���̐E�������ł̎��ƌ������s���܂����C�O���s����ψ���̎w���厖����������C���Z�̐E���������Ă̎��ƌ������s���܂��B

�@

�h�k���w�Z�ł́C�T���Q�X���i�j�O���s����ψ������ы��琄�i�ۋ���Z���^�[�w���厖�C���Z�̌�����C���������āC�Q�N���̍���̎��Ƃ̎w���Č�������s���܂����B

�@�Z���̐E�������ł́C�C�t���Ȃ����ƂɋC�t�����Ƃ��ł��܂��B

�@���l�Ȏ��_�Ŏ��Ƃ��l���邱�Ƃ��ł��܂��B

|

|

|

|

|

| 2018�N5��24���i�j |

| �R�N���F�������� |

|

�@�T���Q�S��(�j�A�R�N���́C�������̃c������s���܂����B���������ς肷���āC�c�����Ȃ��悤�ɁC�C��t���Ȃ��璚�J�ɍs���܂����B�ی�҃{�����e�B�A�̕����������`�����������Ȃ���C���ɂł��܂����B

|

|

|

|

|

| 2018�N5��23���i���j |

| �S�N���̖h�ΐݔ��̒����F�u����ǂ��������v�������Ă��� |

|

�@�T���Q�R���i���j�C�S�N�����Љ�ȂŊw�Z�̖h�ΐݔ��ׂ܂����B�M���m��≌���m��ȂǁC�Z�ɓ��ׂ܂����B

�@�Z�ɓ��ł�����C�q�ǂ����������i���猩�Ă��܂��B�������C�u�h�v�Ƃ������_����͌��Ă��܂���B�u�h�v�Ƃ������_�Ō��邩�獡�܂Ō����Ȃ��������Ƃ������Ă��܂��B�@�u�����Ȃ������v�Ƃ́C�ڂɓ����Ă�������ǁC�ӎ��͂��Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃł��B

�w�K�ɂ́C���̂悤�Ȃ��Ƃ��悭����܂��B�̌�������C���������肷�邱�Ƃ̈Ӗ��̈�́C�����ɂ���܂��B

�@�u����ǂ��������v���u�����Ă���v���Ƃ��w�K�ł��B

|

|

|

|

|

| 2018�N5��22���i�j |

| �������[�_�[�̉�c�� |

|