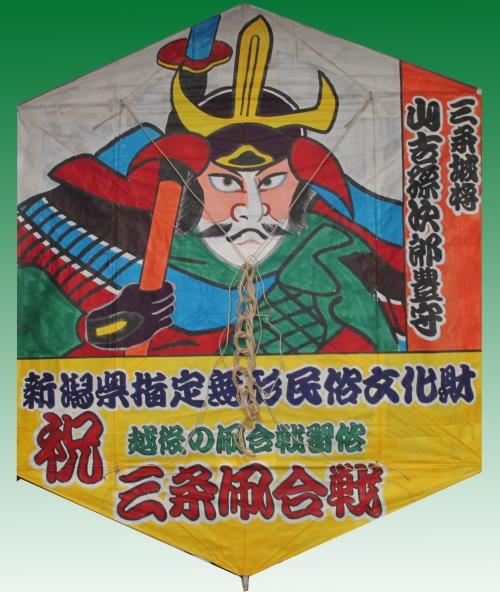

新潟県指定無形民俗文化財 「越後の凧合戦習俗」 三条凧合戦

「越後(えちご)の凧合戦習俗(たこがっせんしゅうぞく)」は、三条市上須頃(かみすごろ)で行われる三条凧合戦(さんじょういかがっせん)をはじめ、新潟市南区白根・西白根の白根大凧合戦、見附市今町・長岡市中之島の今町・中之島大凧合戦の3つの凧合戦を指すものです。

保持団体には、三条凧協会ほかそれぞれの協会が認定されています。

凧合戦の都道府県指定文化財は全国で2例しかなく貴重なものとなっています。

平成27年三条凧合戦01

平成27年三条凧合戦02

平成27年三条凧合戦03

平成27年三条凧合戦04

平成27年三条凧合戦05

平成27年三条凧合戦06

平成27年三条凧合戦06

平成27年三条凧合戦07

平成27年三条凧合戦08

平成27年三条凧合戦09

平成27年三条凧合戦10

平成27年三条凧合戦11

平成27年三条凧合戦12

平成27年三条凧合戦13

平成27年三条凧合戦14

平成27年三条凧合戦15

平成27年三条凧合戦16

新潟県指定無形民俗文化財「越後の凧合戦習俗」の概要

1 種別

無形民俗文化財 (風俗慣習)

2 名称

越後の凧合戦習俗

3 指定日

平成27年3月24日

4 所在の場所

三条市上須頃、新潟市南区白根・西白根、見附市今町・長岡市中之島

5 保持団体

三条凧協会、白根凧合戦協会、今町中之島大凧合戦協会

6 特徴

(1) 信濃川水系の3地域で、川に吹く風を巧みに利用し凧合戦が行われ、歴史や産業と深く関わり合いながら受け継がれてきたものです。

(2) 旧暦の端午の節句の6月上旬の時期に勝敗を決する合戦を行う共通性があり、凧の形状や合戦方法はそれぞれが特徴的で独自性を保っています。

(3) 凧は伝統的な素材を用い、絵付けや骨組みなど多様な技術の集約と伝承の上で多くの人が関わり製作され、地域社会の形成や維持に不可欠なものとなっています。

7 三条凧合戦のはじまり

江戸時代の古文書などには三条凧合戦の詳しい記録は残されていませんが、今から100年以上前の明治時代後期の資料にその沿革が 記載されています。

これによれば、三条凧合戦の起源や変遷についての言い伝えが色々ある。それらを総合すると、凧合戦は天明年間(1781〜88)から明治 15、6(1882、3年)頃の約100年間に全盛を極めていた。

凧合戦のはじまりは、約200年前(江戸時代前〜中期頃)、三条町が村上藩の所領となった際、三条陣屋では端午の節句に藩公(藩主)の 青雲(名君であること)を祝して、極彩色に飾り付けた四角形の烏賊幟(いかのぼり。凧のこと)を揚げたことによるが、その後、陣屋では毎年 の節句に揚げるようになり、それが今日の三条凧合戦が節句に行なう慣例となった。

陣屋での凧揚げをさらにおもしろくするため、町方の町代など諸役にも凧揚げを奨励し、両者の凧をからめ合いするようになった。しかし、 その時代は武士と町民の身分に隔たりが大きく、陣屋と同形の凧を揚げることは憚られ、また陣屋凧と町凧を判別しやすくするため、町方の 凧は四角の角を落して六角形にすることが考えられたものではないだろうか、とされています。

また、陣屋と大人同士(組織)の凧合戦については、陣屋方では領内の農家の働きざかりの者から凧人夫を募り、酒食をもてなして、町凧に 合戦を挑んだ。陣屋の凧は100枚以上200枚(張り)の大凧で、糸は親指ほどの細引(縄)であるのに対し、町凧は2、30枚から5、60枚の比 較的小さな凧であるので、からめ合いの勝負にならず、大鷲に小雀がさらわれるように、町凧はいつも引きさらわれて毎年負けつづけていた。

その後、年を経るとともに町方も毎年負けてばかりおれないと敵愾心をたかめ、100枚ぐらいの大凧を作るだけでなく、全町に凧を奨励して幾 百もの凧を揚げ、陣屋の凧を包囲攻撃した。また凧の操縦方法や細糸を用いて太糸を切ることも工夫して、技術を磨いた結果、数年のうちに戦 いは変化し、毎年町凧が勝利するようになった。

これにより陣屋対町方の凧合戦は激しくなり、陣屋方も四角凧では合戦に不利であることを察し、形を六角形にあらため、互いに凧揚げの技術 を競いあって、三条の凧合戦は巧妙になり誇れるものになった、とされています。 ※三条凧合戦の歴史については、「三条六角凧と凧合戦」(荒木常能・五十嵐稔 2013 「三条六角凧と凧合戦」『郷土記録誌ふるさと三条』第21号 三条市)に詳しくまとめられています。

8 現在の三条凧合戦

三条凧合戦は、かつては町内対抗の形をとって戦っていましたが、現在は町内・組・クラブチームなど20組があり、抽選により赤組・白組に大別され、土曜・日曜に陣地を入れ替えて戦われます。これは風上・風下で有利・不利が変わるためで、一般に糸が短くて凧のコントロールがしやすい風下が有利とされています。

三条凧合戦は、同じ岸で陣地を分けて行なわれます。他の白根大凧合戦や今町・中之島大凧合戦では川をはさんで行われます。

合戦に使用される六角凧は30枚張り(以下、30枚ド)以上であれば大きさに制限ありません。しかし、扱いやすさから30枚ド、50枚ドが主流となっています。

まず揚がった凧を先頭の揚げ師が糸をさばいて凧を操り、相手の凧に空中で糸を絡めて、審判が確認したら糸を引き合って勝負に入ります。

凧が絡まっても審判が認めなければ戦いは成立しません。

合戦場には各組一つの凧しか入れず、前の合戦が終わるか、凧が地面に落ちるまで次の凧は場外に待機しています。

合戦には糸を操る揚げ師と、糸が入った籠を持つ籠師の最低二人がいれば参加できますが、次々と凧を揚げていくには手間が必要なので、

大勢がいないと高得点をねらうことは難しいこととなります。

糸は麻糸であれば太さに制限はありません。大体直径2ミリから6ミリ程度の糸を使用します。相手の糸を切るために、糸に金属やガラス片を 入れることは禁止されていて、違反すれば、失格もしくは退場させられます。

合戦の道具として、糸の先端に「ハナオトメ」、糸の途中に相手の糸を引っ掛ける「ワニ」、大勢で引っ張るときには「カラ」を使い、相手の糸と擦りあって勝負します。

得点は、相手の凧を落すと1点、糸を切ると3点、空中高く揚がった相手の凧を擦り切ってタタした(飛ばした)ら5点となります。2日間の戦いの合計点数で順位を決定します。

凧が落ちたら負けになるし、糸に結び目があったり、手元で絡んで糸の滑りが止まったりすると相手に切られてしまうので、大きな凧や太い糸が必ずしも有利というわけではありません。また、その日の天候、風向きと風の強さ、それに技術の優劣、時の運が勝負の分かれ目となります。

総合優勝の組には白龍旗、総合優勝とは別の紅白組の最高点を取った組に吠虎旗が授与されます。

写真 文化財指定伝達(三条市長室にて)

写真 新潟県指定無形民俗文化財三条凧合戦指定記念六角凧

- この記事に関するお問合せ

更新日:2024年05月31日